Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Les organisations de la société civile libanaise en période de conflit

L’histoire de la résilience du Liban s’étend sur plusieurs décennies. Le pays méditerranéen et sa résistance vont bien au-delà de la crise économique de 2019, de la guerre en cours entre Israël et le Hezbollah et du vide présidentiel. Le début de la guerre civile libanaise en 1975 et sa fin, qui a officiellement abouti à l’accord de Taëf en 1989, ont marqué les relations entre l’État et la société. Des années plus tard, le pays a été témoin de nombreux autres événements qui ont marqué son histoire récente, tels que le retrait complet des troupes israéliennes et syriennes de ses frontières internationalement reconnues en 2000 et 2005, respectivement ; les assassinats fréquents d’hommes politiques libanais de premier plan ; les mouvements de protestation généralisés au milieu des années 2010 contre le système sectaire ; les prorogations parlementaires inconstitutionnelles en 2013 ; les manifestations contre la crise des déchets et sa mauvaise gestion en 2015 ; et, enfin, l’explosion du port de Beyrouth en 2020.

Face à l’incapacité de l’État libanais, la société civile est devenue l’une des rares bases de soutien à la population, ce qui risque d’affaiblir davantage un contrat social déjà fragile

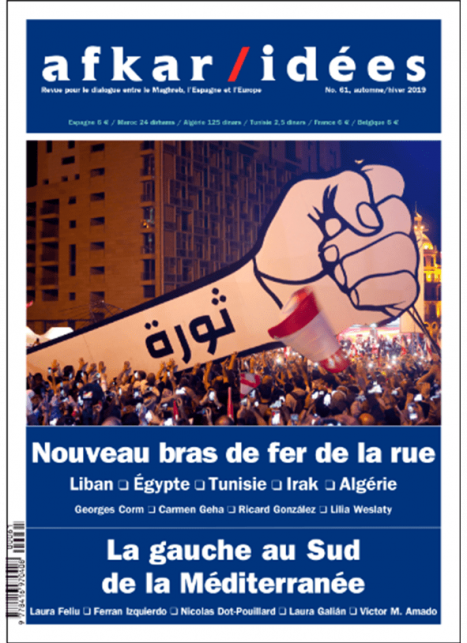

Cependant, l’un des événements majeurs qui a marqué l’histoire moderne du Liban est le mouvement de protestation du 17 octobre 2019. Connu familièrement sous le nom de « Révolution d’octobre », il a galvanisé d’innombrables manifestants dans tout le pays lorsque le gouvernement de l’époque a envisagé de taxer Whats- App et d’autres applications gratuites de voix sur protocole internet (VoIP). Cette décision a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, car cette taxe sur WhatsApp n’était que la partie émergée d’un iceberg qui ne pouvait être décrit que par le déclin économique, la corruption institutionnelle endémique et la stagnation politique. Les manifestations ont rassemblé de nombreux acteurs issus de différents milieux socio-économiques et de différentes classes sociales. Toutefois, la présence et la diffusion d’organisations de la société civile (OSC) et d’initiatives de base ont constitué un acteur (et un effet) prédominant de ces manifestations. De nombreux membres de la société civile ont contribué à l’organisation de différents sit-in et à la sensibilisation de l’opinion publique, tout en proposant différentes recommandations et soulignant la réforme nécessaire du système. Après tout, la combinaison unique de l’économie libanaise basée sur un système rentier et de sa dynamique de partage du pouvoir entre les différentes confessions a créé un système enraciné qui résistait aux amendements nécessaires. Le 17 octobre, des fissures ont commencé à apparaître dans le système financier libanais. La diminution des liquidités en devises étrangères, de l’effondrement du système bancaire, des taux de change parallèles et d’une croissance économique insignifiante ont créé la « tempête parfaite » pour cette chute libre de l’économie, selon le Lebanon Economic Monitor de la Banque mondiale en 2019.

Pour en revenir au présent et à la guerre en cours, le Liban a déjà dépassé un autre seuil qui implique un nouveau niveau de crise humanitaire. Selon les Nations unies, « plus d’un million » de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays ou ont fui vers les pays voisins, comme la Syrie déchirée par la guerre. Ce nombre devrait continuer à augmenter au fur et à mesure que la guerre se poursuit, sans qu’aucune solution durable ne soit en vue. Dans ce contexte, de nombreuses OSC ont délaissé leurs tâches habituelles pour venir en aide aux personnes déplacées, à leurs familles et à toutes les personnes touchées par la guerre. Il s’agit notamment de trouver des abris adéquats pour ceux qui ont perdu leur maison, en particulier les habitants du Sud-Liban, de fournir de la nourriture et de l’eau potable, des médicaments, ainsi que des couvertures et des vêtements chauds à l’approche de l’hiver.

Face à cette situation, la société civile libanaise s’est vue dépassée. Dans un pays déjà confronté à une pénurie de ressources, à une économie nationale dollarisée et à un establishment politique qui a perdu l’essentiel de sa légitimité auprès des masses, la situation Face à cette situation, la société civile libanaise s’est vue dépassée. Dans un pays déjà confronté à une pénurie de ressources, à une économie nationale dollarisée et à un establishment politique qui a perdu l’essentiel de sa légitimité auprès des masses, la situation générale ne peut être décrite que comme sombre, dans le meilleur des cas.

Cet article fait le point sur les OSC et les (nouveaux) acteurs politiques avant la guerre et sur l’impact de la crise économique sur ces groupes, sur les relations conflictuelles entre la plupart des élites politiques libanaises et la société civile, sur la manière dont la guerre actuelle a affecté la société civile et sur ce qu’il reste du mouvement de protestation de 2019.

LA SOCIÉTÉ CIVILE AVANT LA GUERRE ET L’IMPACT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

Dans leur texte The Civil Society Diamond: A Primer (2001), Anheier et Carlson proposent une définition pratique de la société civile : « [la société civile] est la sphère des institutions, des organisations et des individus située entre la famille, l’État et le marché, dans laquelle les individus s’associent volontairement pour promouvoir des intérêts communs ». Si l’on examine de près l’État libanais et le tissu social du pays, cette définition peut englober une pléthore d’acteurs divers qui ne sont pas uniquement propres à la société civile ou aux OSC. Si l’on remonte avant le mouvement de protestation du 17 octobre, les acteurs politiques non associés à la classe dirigeante libanaise ont toujours prédominé. Par exemple, si nous prenons les partis et les blocs politiques qui sont ressortis lors du mouvement de protestation de 2019, nous constatons que certains d’entre eux, tels que le Bloc national et Tayyar al Mujtama al Madani, ont été créés en 1946 et 1998, respectivement. Un autre exemple est celui du Mouvement social, une organisation non gouvernementale (ONG) créée en 1959 par Grégoire Haddad, alors responsable général de l’archevêché gréco-catholique de Beyrouth. C’est à son initiative que sont nées cette organisation et Tayyar al Mujtama al Madani. D’autres organisations et ONG dédiées aux droits et libertés des femmes ont toujours fait partie de la mosaïque de la société civile libanaise. Par exemple, le Rassemblement démocratique des femmes libanaises (RDFL), créé en 1976, est une ONG militante de base qui oeuvre à l’avancement des questions relatives aux femmes au Liban, à l’élimination de la discrimination fondée sur le genre et à l’habilitation des femmes à participer au processus de prise de décision. Les organisations dédiées aux questions de jeunesse ou fondées par des groupes de jeunes ont également joué un rôle important. Par exemple, l’Association des jeunes de Cana et l’Association des jeunes aveugles sont quelques-unes des ONG de jeunes fondées par le même groupe social, qui ont pour objectif de sensibiliser à l’environnement au Liban et à l’accessibilité pour les personnes handicapées, respectivement.

Nombre de ces organisations, sinon toutes, dépendent à la fois de financements et de dons individuels ou associés à des organisations non gouvernementales internationales telles que l’ONU et ses agences. D’autres formes de financement peuvent inclure des subventions de pays donateurs qui sont souvent fournies par des ambassades partenaires ou des associations ad hoc, tandis que d’autres peuvent être fournies par des agences partenaires de l’UE, etc. Cependant, la chute libre de l’économie libanaise a eu un impact profond sur la manière dont les OSC travaillent. Outre le fait que la crise a affecté leur champ d’action, de nombreuses organisations ont eu du mal à maintenir leurs projets intacts en raison de l’accès limité aux banques libanaises. Ces difficultés ont entravé un certain nombre de projets conçus aussi bien pour les acteurs locaux que pour des organisations locales partenaires dont le financement était déjà limité. D’autres problèmes sont apparus lorsque les employés locaux de ces OSC n’ont pas pu être payés correctement en raison de la fluctuation du taux de change entre le dollar américain et la livre libanaise.

En bref, la crise économique a laissé la population et la société civile en général dans une situation difficile. Dans son article Civil Society and the Economy: Greek Civil Society During the Economic Crisis (2017), Simiti affirme que de telles crises, qui ne sont pas politiques en soi, peuvent influencer les OSC lorsqu’elles sont confrontées à des défis économiques qui échappent à leur contrôle. Par exemple, en utilisant la crise financière de 2009 comme étude de cas, Simiti montre comment la société civile grecque a dû se moduler elle-même et moduler son champ d’action, car la crise « a sapé la viabilité financière [des OSC grecques] ». Elle note que les questions de résilience sont apparues lorsque les citoyens se sont tournés vers des « pratiques alternatives » après l’effondrement de leur accès aux services sociaux de l’État. Bien que cela ait suscité la mobilisation de la société civile grecque formelle, la crise économique a provoqué des fissures internes au sein des OSC, en particulier lorsque la concurrence pour des fonds limités est un défi incessant.

RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

Il est vrai que la société civile libanaise n’est pas ambivalente face aux nombreux défis auxquels elle est confrontée. Alors que la récente crise économique continue de faire sentir ses effets, sa relation conflictuelle avec le système politique est le plus grand de ces défis. S’appuyant sur la définition de la société civile d’Anheier et Carlson, Baroud et al, dans Internal Governance for NGOs in Lebanon (2004), la définissent comme « un groupe de personnes diverses qui mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs efforts pour atteindre des objectifs non lucratifs ». L’objectif non lucratif est l’énoncé opérationnel dans ce cas, car les secteurs politiques de la classe dirigeante au Liban ont longtemps bénéficié de la cooptation de l’État et de ses ressources pour gagner le soutien et la légitimité de la population. Les principes de la société civile libanaise sont donc en conflit avec ceux du système politique.

Dans un État où le sectarisme est profondément ancré dans la dynamique du partage du pouvoir et domine presque toutes les institutions de l’État, la société civile est apparue comme une réponse au dysfonctionnement de ce système politique

Dans un État où le sectarisme est profondément ancré dans la dynamique de partage du pouvoir et domine presque toutes les institutions publiques, la société civile libanaise est apparue comme une réponse au dysfonctionnement de ce système politique. Par conséquent, les OSC offrent un mode de fonctionnement alternatif lorsque l’État lui-même est incapable de fournir des services essentiels à ses citoyens ou d’assurer la sécurité et la stabilité de leurs moyens de subsistance. En ce sens, la prolifération des acteurs de la société civile au Liban s’est accrue depuis presque des décennies. Par exemple, Daleel Madani, l’un des principaux annuaires de la société civile du pays, répertorie plus de 900 organisations originaires du Liban et classées dans la société civile. Il s’agit d’ONG, d’initiatives locales, d’instituts de recherche, d’organisations internationales, d’agences des Nations unies et de bien d’autres encore. Comme Vértes et al. l’affirment dans Negotiating civic space in Lebanon: The potential of non-sectarian movements (2021), l’une des raisons du surplus d’OSC au Liban est que le système judiciaire du pays est considéré comme « […] l’environnement le plus propice aux initiatives de la société civile dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ». En outre, comme Clark et Salloukh le détaillent dans Elite Strategies, Civil Society, and Sectarian Identities in Postwar Lebanon (2013), les OSC libanaises sont régies par la loi de 1909 sur les associations, qui précise comment ces organisations sont formées, bien que cette loi « leur impose peu de stipulations ».

En d’autres termes, si le nombre de ces OSC semble avoir augmenté au Liban, peut-être en raison de la facilité avec laquelle elles peuvent être créées, cette simplicité de mise en place ne les libère pas des tâches énormes auxquelles elles sont confrontées dans le cadre du système politique libanais. La combinaison d’une corruption endémique et d’une mauvaise gestion par les élites aussi bien des infrastructures publiques que de leurs fonctions pour promouvoir leurs intérêts contre la population a créé un fossé dans les relations entre l’État et la société. En conséquence, la confiance dans ces mêmes hommes politiques a diminué au fil des ans, bien que leur (auto-)légitimation ait été continuellement renforcée par l’accord de Taëf, perçu comme la pilule magique capable d’arrêter l’effusion de sang au lendemain de la guerre civile. En ce sens, les élites politiques ont instrumentalisé l’esprit provisoire de l’accord et ont davantage consolidé le confessionnalisme politique en tant que pierre angulaire de l’État libanais et de sa gouvernance. Ainsi, lorsque la société civile s’est mobilisée au fil des ans contre ce régime clientéliste et ses pratiques de favoritisme, elle s’est heurtée à l’endiguement et, à de nombreuses reprises, à la violence et à la surveillance excessive. En outre, grâce à la communauté internationale et à sa capacité de financement, certaines de ces OSC, comme l’affirme Haddad dans son article intitulé Analyzing State-Civil Society Associations Relationship: The Case of Lebanon (2017) sont devenues « plus puissantes que l’État lui-même » et ont pu prospérer sans aucune ingérence de la part de celui-ci. En conséquence, le lien entre la société civile et l’État libanais est devenu une relation de méfiance et de spéculation.

EFFETS DE LA GUERRE ET CE QU’IL RESTE DU MOUVEMENT DE PROTESTATION DE 2019

Aujourd’hui, l’héritage de la révolution du 17 octobre n’est plus qu’un souvenir. Certaines des minuscules victoires remportées lors des élections législatives de 2022 ont été considérées comme un succès contre le système politique libanais enraciné. Peu de temps après, des dissensions internes sont apparues au sein du bloc indépendant des députés, sapant sans doute sa position en tant que force politique émergente contre l’arrangement consociatif de l’État.

Le fait de transférer la charge de la satisfaction des besoins essentiels à la société civile en temps de crise approfondit les fissures du contrat social entre le peuple et l’État

Cependant, les conséquences accablantes de la guerre actuelle au Liban sont passées au premier plan de toutes les préoccupations. L’ensemble de la population, qu’il s’agisse des citoyens libanais ou des réfugiés syriens et palestiniens, a été touché, y compris la société civile. Cependant, comme mentionné ci-dessus, de nombreuses OSC et organisations plus petites ont changé leur raison d’être et leurs responsabilités en prenant en charge de nombreux besoins immédiats tels que les abris, les vêtements chauds, l’aide alimentaire, les médicaments, les kits d’hygiène et d’assainissement, etc. Comme le raconte Saade dans son reportage pour The New Humanitarian, la société civile a été l’une des premières à répondre à la guerre, en particulier lorsque la « paralysie de l’État » est palpable. Étant donné que les ressources limitées de l’État et sa mauvaise gestion constituaient un problème permanent avant même le déclenchement de la guerre, on ne peut que s’attendre à ce que la crise humanitaire s’aggrave. Pour soutenir temporairement les efforts d’assistance, la France et d’autres partenaires internationaux ont levé quelque 800 millions de dollars d’aide humanitaire et 200 millions de dollars de soutien en matière de sécurité pour le Liban en octobre 2024. Ces efforts collectifs de la communauté internationale, associés aux efforts individuels de la société civile libanaise, peuvent aider à court terme à répondre à la guerre. Toutefois, comme cela a été dit, les capacités des OSC et des organisations plus petites sont, au mieux, limitées dans un scénario normal. De plus, que ce soit intentionnel ou non, le fait de transférer la charge de la satisfaction des besoins essentiels à la société civile en temps de crise approfondit les fissures du contrat social entre le peuple et l’État. Après tout, l’un des principaux piliers de l’État est le maintien de la sécurité et la protection de ses citoyens. Si l’État s’avère incapable d’assurer cette sécurité, il risque davantage de se délégitimer lui-même et de délégitimer ses institutions.

L’explosion du port de Beyrouth est un exemple clair d’une crise qui a mis à l’épreuve les relations entre l’État et la société. Les séquelles de l’explosion ont montré la faiblesse de l’intervention de l’État, et des questions ont été soulevées au sujet de la mauvaise gestion de l’aide extérieure aux personnes touchées par la catastrophe, mais en vain.

Face au vide présidentiel persistant et à l’engagement du Parlement en faveur d’une « version inchangée » de la Résolution 1701, la population libanaise ne peut compter que sur elle-même et, en général, sur les réseaux de la société civile. Alors que les combats s’intensifient dans une grande partie du pays, la solidarité au sein de la population est l’une des rares sources d’aide à court terme. Les capacités de l’État étant remises en question, la dépendance à l’égard des OSC s’est considérablement accrue. Toutefois, comme le montre la littérature, ce soutien n’est censé être que complémentaire, en particulier lorsque des ressources publiques adéquates sont disponibles. Dans le cas du Liban, la société civile est devenue l’une des rares bases de soutien face à cette crise. La charge qui pèse sur les OSC et les organisations locales pour répondre aux besoins de la population touchée peut donc submerger ces acteurs et, par extension, affaiblir davantage un contrat social déjà fragile. Alors que la guerre se poursuit, la société civile libanaise fait de son mieux pour contrer la crise humanitaire. Cependant, l’État doit assumer ses responsabilités et être la première ligne d’aide et de sécurité pour la population./