Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

La ‘aïta’ comme force de décolonisation dans le théâtre marocain

La scène théâtrale actuelle au Maroc offre une perspective intéressante pour analyser la complexe structure sociale du pays, son riche récit historique et sa dynamique participation aux mouvements artistiques internationaux. Les dramaturges et les metteurs en scène créent des histoires puissantes qui explorent l’identité, les réalités sociopolitiques et les difficultés individuelles. La récupération et la réinterprétation délibérées des traditions artistiques autochtones constituent une avancée majeure dans ce sens. Ce revirement peut être interprété comme un effort postcolonial important qui va au-delà du simple acte de préserver des reliques pour créer activement une identité artistique authentique en dehors des limites de l’hégémonie esthétique occidentale. Dans ce contexte, Amin Nassour se distingue comme une figure pionnière et influente, et son approche créative et sa connaissance approfondie de la culture populaire marocaine ont fait de lui un acteur clé du débat actuel sur les liens entre le théâtre et l’expression complexe de l’identité culturelle au Maroc et dans le monde arabe en général.

La vision artistique de Nassour repose sur une puissante convergence d’influences diverses, toutes issues de trois piliers fondamentaux qui se distinguent clairement dans l’ensemble de ses importantes oeuvres. Tout d’abord, il s’identifie consciemment comme héritier artistique du formidable testament de Tayeb Saddiki, un visionnaire pionnier qui a inéluctablement transformé le paysage du théâtre marocain contemporain. Deuxièmement, Nassour s’inspire largement des théories théâtrales séminales de Bertolt Brecht, en particulier de ses idées novatrices sur le théâtre épique et des possibilités performatives riches et variées inhérentes à la dramaturgie musicale. Troisièmement, Nassour est fasciné par le pouvoir d’attraction durable du music-hall, dont il reconnaît avec acuité le potentiel significatif en tant que moyen de divertissement très recherché et facilement accessible, doté d’une remarquable capacité d’expression sociale et critique, ce qui lui confère la capacité inhérente de plaire à un public large et diversifié. Ce mélange intentionnel et réfléchi de traditions théâtrales marocaines bien établies, d’influences européennes remarquables et marquantes, et d’une forme d’art populaire et captivante reflète bien le dévouement intense de Nassour à la création d’un langage théâtral distinct et innovant, capable d’interagir efficacement avec un large éventail de publics et d’aborder de manière réfléchie des questions modernes pertinentes par le biais de méthodes nouvelles et prenantes.

‘AL-FISHTA’, UN HOMMAGE À L’ART POPULAIRE DE LA ‘AÏTA’

La pièce de Nassour, Al Fishta, habilement produite par la novatrice Artilili Arts Company, est une oeuvre théâtrale marocaine remarquable et percutante qui s’efforce sincèrement de faire revivre l’art populaire riche et vibrant de la aïta (l’appel) et de le présenter au public contemporain sous une forme renouvelée et convaincante. Sa représentation tant attendue au prestigieux Palais des Arts et de la Culture de Tanger le 26 mars 2025, stratégiquement programmée pour coïncider avec la célébration par le ministère de la Culture de la Journée mondiale du théâtre, a sans aucun doute constitué un événement culturel majeur pour la nation. Cette approche profondément collaborative et intrinsèquement expérimentale s’aligne parfaitement sur la vision globale de Nassour de la « performance libre », dans laquelle des artistes de diverses disciplines créatives s’engagent dans l’art riche de la aïta en tant que patrimoine artistique et culturel vital, s’efforçant collectivement de le présenter dans un style contemporain revitalisé et pertinent.

Le dramaturge Nassour utilise l’art populaire de la ‘aïta’, qui mêle musique, chant, poésie et danse, pour établir un lien entre cette forme d’art traditionnel et le théâtre moderne

Al Fishta peut légitimement s’inscrire dans le concept plus large de dramaturgie musicale au théâtre. La musique transcende son rôle conventionnel de simple élément complémentaire pour devenir activement une force structurelle et intégrale dans la construction du récit dramatique, développant la complexité des personnages et favorisant le déroulement des événements de l’intrigue, avec une musique et d’autres éléments sonores soigneusement élaborés qui façonnent la compréhension du public et approfondissent son expérience sensorielle globale de la représentation.

L’intrigue captivante et passionnante d’Al Fishta se déroule de manière dramatique autour d’un pacha tyrannique, esclave de ses propres désirs effrénés, qui règne sur son domaine avec une tyrannie implacable et oppressive. Son autorité apparemment absolue est farouchement contestée par deux chanteuses fortes et déterminées, les Cheikhaat Hadda et Zerouala, figures qui rappellent le symbolisme durable de l’emblématique Cheikha Kharboucha, qui luttent courageusement pour libérer les hommes injustement emprisonnés de leur tribu, exposant ainsi, sans crainte ni peur, la profonde et dévastatrice injustice du règne du pacha.

Bien que la pièce évite délibérément une définition temporelle et spatiale claire et spécifique, les nombreuses références aux textes riches et variés de la aïta ouvrent subtilement une fenêtre fascinante sur une époque historique différente au sein d’un Maroc caractérisé par la domination omniprésente de symboles de pouvoir spécifiques et reconnaissables. Des figures de cette période historique viennent immédiatement à l’esprit, comme le célèbre caïd Aïssa ben Omar al Abdi, qui a dû faire face à une importante résistance populaire, documentée de manière poignante dans les poèmes puissants et durables de Kharboucha (également connue sous le nom de Hadda bent Bouhamid), la courageuse poétesse et chanteuse qui a osé critiquer et censurer publiquement la tyrannie brutale du caïd. De plus, il met au premier plan le contexte historique complexe de Haj Thami Al Glaoui, qui a exercé un pouvoir considérable en tant que pacha de Marrakech entre 1912 et 1956 et qui a collaboré de façon infâme avec les autorités coloniales françaises, connu pour son mépris affiché vis-à-vis de l’art vibrant de la aïta et pour sa tentative controversée d’imposer sa propre vision « morale » étroite et rigide en imposant de force aux très estimées Cheikhaat de vivre dans le quartier marginalisé de Bab Al Houta, aux côtés des prostituées.

Ce lien historique révélateur met en évidence un conflit potentiel et important entre les principes fondamentaux de la libre expression artistique et la menace permanente d’une autorité répressive, révélant les stéréotypes enracinés auxquels les femmes artistes populaires ont été forcées de faire face tout au long de l’histoire. Ceci confère à Al Fishta une profondeur supplémentaire et importante en tant qu’oeuvre d’art évocatrice et provocatrice, capable de refléter et de souligner subtilement ces dynamiques historiques et sociales qui perdurent.

Dans cette entreprise cruciale, le personnage énigmatique d’Al Berwal joue un rôle central et aux multiples facettes, un domestique apparemment soumis qui incarne dans son être même l’essence complexe de l’esclavage forcé. Son nom revêt des connotations profondes et résonnantes, puisqu’il désignait à l’origine l’humble fil marginal dans le monde du tissage ; il a ensuite trouvé sa place dans les riches traditions de la poésie malhoun et dans l’art vibrant de la aïta, sous la forme de courts segments chantés, souvent complexes sur le plan rythmique, qui symbolisent ici un être humain marginalisé et efféminé de force sous l’autorité oppressive du pacha. La volonté inébranlable des deux femmes courageuses, Hadda et Zerouala, converge puissamment avec la conscience astucieuse et vigilante d’Al Berwal, transformant stratégiquement une célébration annuelle (fête), autrement ordinaire, en une scène critique pour une confrontation décisive et potentiellement transformatrice. Dans ce contexte tendu et dramatique, l’art marocain authentique et profondément enraciné de la aïta émerge puissamment comme un sauveur dramatique, entremêlant de manière complexe ses paroles expressives et ses mélodies émouvantes pour exposer l’injustice généralisée et réveiller les consciences endormies des opprimés, amenant la pièce à sa conclusion satisfaisante, où le droit et la justice prévalent grâce au pouvoir transformateur concerté de l’art et à la conscience collective accrue des personnes marginalisées et longtemps réduites au silence.

La représentation d’Al Fishta est un brillant exemple de la manière dont on peut tisser une dramaturgie à travers le rôle dynamique et essentiel de la musique en direct, en particulier l’adaptation par Yasser Turjamani des mélodies de la aïta à la guitare, qui va au-delà d’une simple toile de fond pour façonner activement le déroulement du drame. La façon dont la al habba, l’élément musical fondamental de la aïta, est élevée au rang d’élément crucial, un crescendo qui reflète la fonction des phrases musicales dans l’opéra, en est la preuve. Elle représente l’essence poétique que Hassan Najmi a décrite dans son livre The Singing of the Aïta Oral Poetry and Traditional Music in Morocco (2007) et agit comme le point focal de l’oeuvre. La tension produite par la manipulation intentionnelle du temps dans Al Fishta est encore plus exploitée à un niveau dramatique et spectaculaire par le développement rythmique de la al habbaet l’improvisation des interprètes, qui modifie dynamiquement le rythme narratif et souligne les moments importants. La musique dans Al Fishta finit par muter en un texte narratif parallèle qui, en plus de faire avancer activement l’intrigue, en incarne les sentiments. Cet amalgame délibéré crée une expérience unique et captivante qui engage activement le public dans un enchantement qui transcende les frontières traditionnelles du théâtre, soulignant ainsi l’approche de la « performance libre » de Nassour et démontrant une profonde parité entre tous les éléments théâtraux.

L’art de la aïta, une culture performative marocaine riche et diversifiée qui mêle musique, chant, poésie et danse avec des variations régionales, est magistralement incorporé par Amin Nassour dans son oeuvre Al Fishta pour établir un lien significatif entre cette forme d’art traditionnelle et le théâtre moderne. Il s’agit d’un puissant moyen de résistance et de critique sociale. Présentée dans le contexte d’un music-hall marocain, cette fusion de modernité et d’authenticité cherche à accroître l’accessibilité de la aïta et à toucher le public moderne grâce à ses valeurs humaines innées, qui sont souvent devenues des refrains appréciés. Le personnage apparemment efféminé de la pièce, Al Berwal, transcende la marginalisation pour devenir un symbole significatif de la fragmentation de l’individu sous l’emprise du pouvoir social. Cela se reflète dans les changements rythmiques entre les débuts lents et les fins rapides de la forme poétique berwal, qui évoque les transformations du personnage et sa capacité à fonctionner dans divers contextes sociaux. L’univers intriqué de la pièce et la complexité des personnages sont renforcés par les associations symboliques des noms d’autres personnages avec des figures telles que Cheikha Kharboucha.

Plus qu’une simple assimilation aux Cheikhaat, la transgression de genre méticuleusement élaborée par Al Berwal dans Al Fishta subvertit les normes sociales strictes en matière de genre et établit la féminité comme un moyen important d’expression artistique dans le monde dynamique de la aïta. Al Berwal devient un symbole poignant de l’aliénation individuelle au sein d’une société despotique où l’identité extérieure est sacrifiée pour sauvegarder une aspiration artistique intérieure. La kharsa (boucle d’oreille) apparemment simple, qui lui perce l’oreille symbolise non seulement sa servilité apparente à l’égard du pacha, mais aussi une subjugation plus profonde : une perte d’autonomie et une voix étouffée par les secrets cachés du pacha. La profonde dévotion d’Al Berwal pour la aïta a peut-être été le moteur de sa décision de s’engager pleinement dans cet important héritage culturel et de le perpétuer, motivé par un désir d’appartenir à cette sphère créative et expressive en dépit des contraintes sociales qui prévalent. Cette adoption stratégique de l’efféminement fait écho au rôle historique du mkhannath (efféminé) en tant que figure de confiance parmi les Cheikhaat.

Dans Al Fishta, l’effort héroïque de la Cheikha Zerouala pour libérer Al Berwal du joug oppressif du pacha révèle un échange délicat : la liberté individuelle d’Al Berwal est offerte en échange de l’émancipation collective des membres de la tribu injustement emprisonnés. Ce thème puissant de la libération occupe un rôle central en tant qu’acte de résistance à multiples facettes. Bien que marginalisé, Al Berwal joue un rôle clé dans cette libération à un moment crucial, bouleversant les structures de pouvoir établies. Al Berwal incarne ce conflit intérieur en poursuivant secrètement sa passion artistique, tout en étant emprisonné par l’autorité intransigeante du pacha. La schizophrénie dont fait preuve le pacha est le reflet d’une profonde fracture sociale qui, à la fois, se délecte, vénère et vilipende le pouvoir expressif de la aïta et de ses exécutants dévoués, voire fervents. La kharsa, outre sa possible signification symbolique de « bracelet de cheville d’esclave », fait allusion à l’asservissement complexe d’Al Berwal et à la nature paradoxale de la recherche/désir de liberté artistique tout en portant des signes visibles et invisibles de servitude. Cela reflète une tension sociale plus large entre la valorisation de la aïta et la dégradation de ses symboles, soulignant finalement le fait que la véritable libération va au-delà de la libération physique pour inclure la liberté, tout aussi importante, des contraintes sociales et internes qui empêchent l’expression authentique de soi.

LA DOMINATION COLONIALE ET LA CULTURE MAROCAINE

En tant qu’acte conscient de revendication culturelle, la tentative artistique de Nassour dans Al Fishta de récupérer le riche contenu lyrique de la aïta dans son cadre dramatique et musical expose la dévaluation historique à laquelle cette tradition marocaine essentielle a été soumise sous la domination coloniale. Son engagement positionne l’oeuvre comme une intervention délibérée contre l’héritage des tentatives coloniales de marginaliser ses interprètes et de lier la aïta à la dégradation morale, faisant écho à l’appel de Hassan Najmi pour que les artistes s’inspirent authentiquement de la culture populaire de leur pays. Cet objectif est renforcé par la nature collaborative de la production, qui indique une tentative délibérée de créer une synthèse artistique profonde qui rend non seulement hommage à la aïta, mais examine également son histoire nuancée et sa signification sociopolitique dans la société marocaine moderne. Cette méthode transforme avec succès la représentation en une enquête critique sur l’identité culturelle dans un contexte postcolonial.

La relation sociale durable mais contradictoire avec la aïta, caractérisée à la fois par un désir profondément enraciné et un mépris généralisé vis-à-vis de ses interprètes, met en évidence les effets psychologiques significatifs et continus des tactiques coloniales sur la culture marocaine. Cette « schizophrénie », comme le souligne brillamment Hassan Najmi, représente une société qui lutte contre des normes morales intériorisées imposées par les puissances coloniales, ce qui donne lieu à une dissonance douloureuse, voire à un traumatisme, entre la respectabilité sociale perçue et l’expression culturelle authentique. En humanisant les Ayatat (femmes qui chantent) et en redéfinissant la aïta comme un puissant outil de résistance, Al Fishta propose une critique de ce conflit social profondément ancré et remet directement en question cette hypocrisie. L’utilisation par Farid Regragui du geste social « brechtien » pour incarner le pacha est un outil analytique puissant qui souligne l’importance durable du « corps performatif blessé » en tant que lieu de mémoire culturelle et de résistance aux forces hégémoniques. Il dépeint également de manière saisissante les tensions internes d’un personnage oppressif attiré par la forme d’art qu’il dénonce implicitement, reflétant ainsi le fossé social plus large entre les désirs culturels authentiques et les normes sociales imposées.

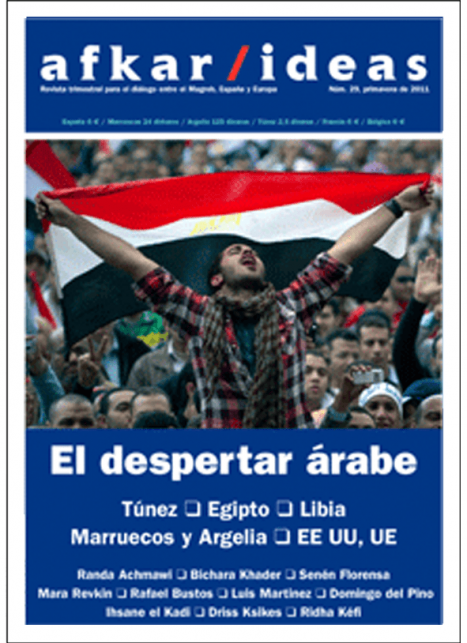

Les dramaturges et les metteurs en scène créent des histoires puissantes qui explorent l’identité, les réalités sociopolitiques et les difficultés individuelles

L’approche artistique de Nassour dans Al Fishta se distingue par une rupture délibérée et puissante de l’illusion dramatique, une décision dramaturgique clé qui amorce une transition critique de la passivité du spectateur à une participation intellectuelle active. En brisant délibérément le quatrième mur, le public est directement impliqué dans les questions sociales et culturelles complexes qui sont au coeur du spectacle, rompant le confort traditionnel de l’observateur détaché et le transformant en coparticipant essentiel. En s’adressant au public dans un langage polysémique, les Cheikhat vont au-delà de la simple performance et servent de stimulus puissant à la pensée critique, conformément aux principes fondamentaux du théâtre épique « brechtien », qui vise à dénaturer l’artifice théâtral et à encouragerun examen critique des constructions sociales dominantes. L’espace théâtral est efficacement transformé en un lieu dynamique de déconstruction collective et de fouille intellectuelle partagée du « schisme » social profondément enraciné dans le contexte marocain. Cette rupture stratégique oblige à un examen critique des représentations et des valeurs sociales établies autour de la figure historiquement conflictuelle de la Cheikha et de la forme d’art vitale qu’est la aïta. Les idées préconçues du public sont également bouleversées et il est forcé de faire face à ses propres contradictions internes, en particulier en ce qui concerne les perceptions sociales complexes des femmes artistes et l’intersection complexe entre le sacré et le profane dans la conscience culturelle marocaine. Tout cela grâce à la méthode de Nassour, qui cultive également une dialectique délibérée entre l’attraction artistique et la stimulation intellectuelle.

Avec Al Fishta, Nassour synthétise son engagement intense envers la aïta, dont il approfondit la signification symbolique et artistique. Ceci est évident dans son traitement de personnages tels qu’Al Berwal et les échos de Cheikha Kharboucha. Nassour se réapproprie la aïta non pas comme une simple relique, mais comme un langage performatif vibrant et à multiples facettes qui incarne la mémoire collective, la résistance et une puissante déconstruction des dualités enracinées. Pour ce faire, la méthodologie d’engagement critique de Brecht est stratégiquement greffée à la vision du théâtre marocain socialement pertinent de Tayeb Saddiki, ainsi qu’au pouvoir émotionnel de la dramaturgie musicale et au dévouement du music-hall à l’art accessible. En fin de compte, grâce à cette approche innovante et analytique, l’oeuvre de Nassour contribue grandement à la création d’une voix théâtrale marocaine distincte, authentique et puissamment expressive. Cette voix ne reflète pas seulement l’identité culturelle riche et complexe du pays, mais trouve également une résonance dans les débats internationaux plus larges sur l’esthétique décoloniale et le pouvoir durable des traditions artistiques autochtones, ce qui est pertinent pour le paysage artistique actuel du Maroc./