Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

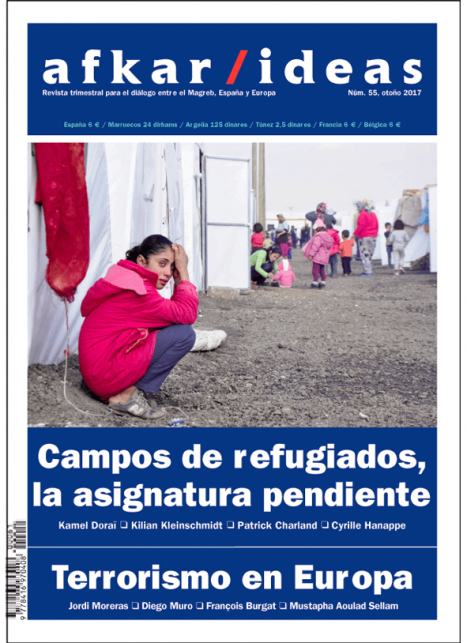

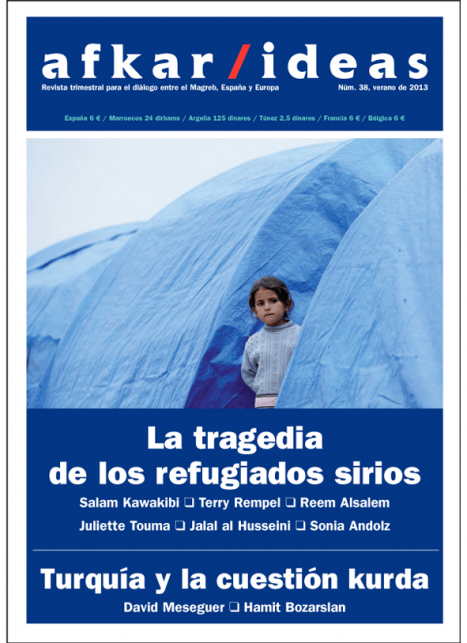

El futuro de los refugiados sirios

Aproximadamente la mitad de los más de 14 millones de sirios que fueron desplazados por el régimen totalitario de Bashar al Assad y la guerra civil, que ha asolado el país desde 2011, han tenido que dejar Siria. Muchos factores influirán en sus decisiones individuales de volver a su país de origen o permanecer en los lugares en los que han encontrado refugio. Este artículo apunta a algunos de estos factores, especialmente, a partir de las reflexiones de 15 sirios que residen en distintos países de Europa.

LOS REFUGIADOS SIRIOS EXPULSADOS POR EL RÉGIMEN DE BASHAR AL ASSAD

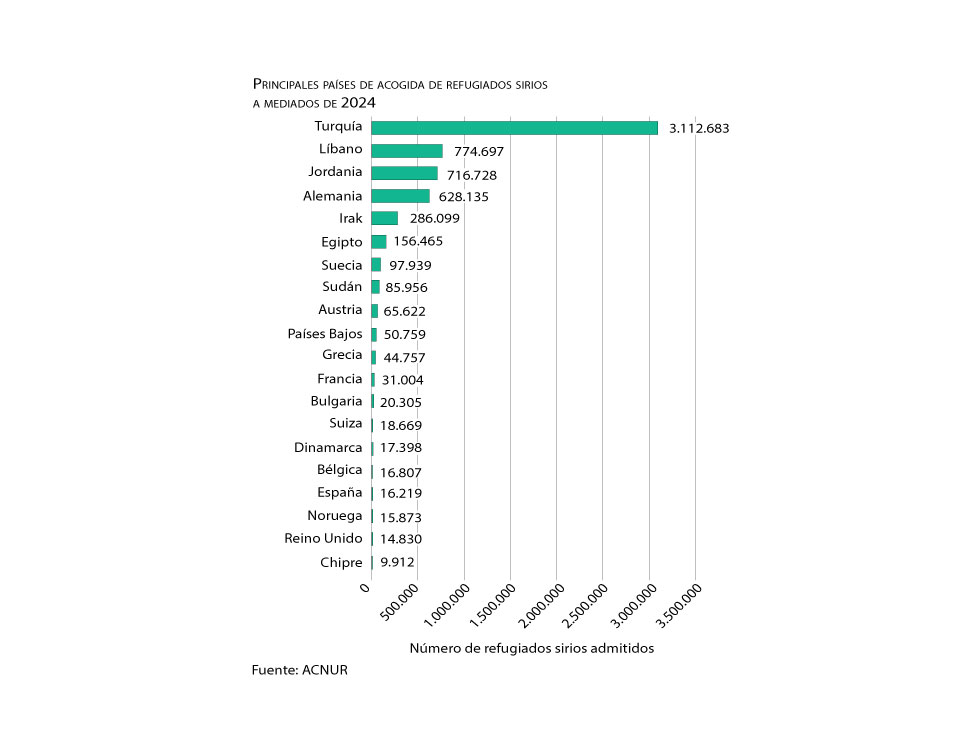

En 2024, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) registraba cerca de siete millones de sirios forzados a abandonar el país y otros 7,4 millones desplazados internamente. Los que han salido de Siria están repartidos entre 130 países, aunque la mayoría, 5,5 millones, vive en Turquía (3,6 millones) y también en Líbano, Jordania, Irak y Egipto.

En la Unión Europa, los sirios han constituido el grupo más grande de solicitantes de asilo cada año desde 2013. El número de primeros solicitantes con nacionalidad siria aumentó de 131.790 en 2022 a 183.035 en 2023, representando el 17,5% del total de primeras solicitudes frente al 15,1% en 2022. En total, a finales de 2024, la UE acogía alrededor de 1,2 millones de solicitantes de asilo y de refugiados sirios. La mayoría se concentra en Alemania, con más de 850.000 (71%) y Suecia (11% ). Austria, Grecia, Holanda y Francia acogen entre el 2% y el 5% del total cada uno y el resto de los países de la UE menos del 2%.

España recibió el 2% de las solicitudes de sirios en la Unión durante la primera mitad de 2024, y desde 2011 hasta 2023 ha tramitado el 1,4% del total de solicitudes de protección internacional de ciudadanos sirios en la UE, es decir, una media de casi 2.000 solicitudes anuales, lo que supone algo más de 23.000 en total.

La mayoría de ellos ha llegado a Europa cruzando las fronteras por puntos no autorizados. Los datos de FRONTEX de 2024 respecto a cruces irregulares por las fronteras indican que los sirios han estado entre las nacionalidades mayoritarias en los cruces hacia Reino Unido, en la frontera este del Mediterráneo, en el Mediterráneo Central y en los Balcanes Occidentales. Es decir, en cuatro de las siete rutas de entrada/salida de Europa.

Al mes de la caída del régimen de Al Assad, ACNUR hacía balance de los aproximadamente 125.000 refugiados sirios que habían regresado al país desde el exterior y los casi 500.000 desplazados internos que habían vuelto hacia el noroeste, para señalar que se necesitaba ayuda urgente ante la existencia de muchas familias en hogares provisionales de plástico y con pocas posibilidades económicas.

En las entrevistas realizadas queda claro que el motivo por el que dejaron Siria fue la guerra. Una de las personas entrevistadas en Bulgaria nos indicaba: “Cuando comenzó la guerra, se volvió mucho más difícil y más difícil, hasta tal punto que la gente no podía encontrar un pedazo de pan. El desempleo aumentó bruscamente, hasta un nivel aterrador […], la seguridad cayó por debajo de cero. Llegamos al punto en que uno podía sentirse feliz si salía de casa por la mañana y regresaba sin daño por la noche. Y cuando la guerra se intensificó, no importaba si estabas en casa o fuera, porque podías ser asesinado en tu propia casa. No era solo el bombardeo lo que era peligroso. Podían entrar a tu casa, robarte, secuestrarte o matarte”.

Sin embargo, aunque esta fuese la razón principal para abandonar el país, el fin de la guerra no implica o conlleva la inmediata y segura vuelta de todos esos desplazados y refugiados que huyeron de ella.

A continuación se analizan diversas variables, así como incentivos y desincentivos, que incidirán en las posibilidades y capacidades de retorno y, por tanto, en el efectivo regreso o no de los refugiados a Siria.

LAS CONDICIONES ‘MACRO’ PARA SU FUTURO

Entre los aspectos que van a determinar su regreso están tanto las condiciones de los países en los que viven como la evolución de la misma Siria. ACNUR señala que el 92% de los refugiados que huyeron a los países cercanos viven en zonas rurales y urbanas, no en campos de refugiados. Sin embargo, eso no significa que tengan unas condiciones estables o posibilidades de prosperar, ya que el 70% de los refugiados sirios en esos países vive en la pobreza, con muy poco acceso a servicios básicos, educación u oportunidades de trabajo. Estas condiciones hacen que estos refugiados vean como una posibilidad real volver a Siria. La situación en Turquía, por ejemplo, ha sido especialmente difícil por el crecimiento de la hostilidad y la xenofobia por parte de la población local. De hecho, en 2023, el gobierno turco reaccionó contra algunos de ellos y expulsó a parte de los desplazados hacia el norte de Siria, lo que redujo la población siria en el país a 3,3 millones, además de impedir el paso de forma muy violenta a nuevas personas por la frontera.

Otro de los entrevistados nos contaba por qué se marchó de Líbano, después de haberse refugiado allí: “había problemas con los sirios, y no quería quedarme en un sitio donde no era bienvenido”.

Otros países del sur del Mediterráneo también han reaccionado ante el gran número de sirios desplazados por la guerra. Por ejemplo, uno de los entrevistados, que ha vivido en Argelia durante nueve años y que tiene dos hijas nacidas allí, nos contaba que antes de empezar la guerra se daba permisos de residencia a los sirios, pero después solo se les iba extendiendo el visado para poder quedarse, con lo que sus posibilidades de prosperar económicamente están muy mermadas: “Hablo en general, los gobiernos árabes no lo entienden, por eso los que emigran de Siria, de Palestina, de Irak, de cualquier lugar donde hay guerra, no tienen derechos. Tienes el derecho de vivir con ellos, solo eres bienvenido, pero ¿qué más? No te dan ningún derecho. Mi coche no está a mi nombre, si quiero abrir un negocio para trabajar no puede ser a mi nombre, no puedo registrarlo a mi nombre”. Además, está siempre en ascuas ante los anuncios de deportación de sirios que aprueba el Parlamento o declara el gobierno. .

La mayoría de los refugiados

sirios vive en Turquía,

Líbano, Jordania, Alemania,

Irak y Egipto

Estas situaciones nos hablan de cierto arraigo en los países en los que viven, tras tantos años fuera de Siria, pero también de los problemas que tienen. En este sentido, si mejora la situación de su país de origen podría ser un polo de atracción para ellos. Un refugiado en Alemania nos decía: “cuando dejé Siria, mi único pensamiento era que quería escapar de allí, para mejorar mi situación de vida y tener un mejor futuro”. Está claro que la seguridad en el país es el primer paso que puede conducir a la vuelta, como uno de los entrevistados afirmaba: “lo más importante es el sentimiento de seguridad. Algo que se echaba de menos en Siria”. Pero un balance racional sobre incentivos y desincentivos también parece estar presente en las decisiones de los refugiados sirios.

En muchos países de la UE, los entrevistados hablan de una mejor acogida en términos de derechos y reconocimiento. Sin embargo, desde la caída de Al Assad se ha hablado principalmente de incentivos negativos y desincentivos a la permanencia en la UE y la consecuente vuelta de los refugiados. Como se ha indicado, la UE acoge solo a un 15,2% de los sirios que ha salido de su país; más del 90% de las solicitudes de protección han sido resueltas positivamente desde que comenzó su huida en 2011, bien porque se les ha concedido protección temporal o bien porque se les ha reconocido el estatuto de refugiados.

La mayoría recibió el estatuto de refugiados por lo que el retorno solo puede realizarse de forma voluntaria, ya que es un estatuto permanente cuya revocación no está planteada en los instrumentos internacionales. Así, en este caso, cabría establecer mecanismos positivos o incentivos, como la asistencia en el retorno voluntario y las ayudas financieras a quien quiera volver. Una forma indirecta de incentivar el regreso también podría vehicularse a través de inversiones directas y proyectos de ayuda a Siria.

En los casos en que la protección es temporal, por el contrario, sí que puede revocarse o no renovarse, por lo que las personas en estas circunstancias podrían verse obligadas a volver a Siria si los países de acogida la retiran o no la renuevan. Estaríamos ante un modelo de incentivos negativos, en el que también se puede incluir la suspensión de la tramitación de solicitudes de protección internacional de ciudadanos sirios, que anunciaron diversos países europeos (Austria, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca). Según la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), en el momento de la caída del régimen de Al Assad había cerca de 101.000 solicitudes de asilo pendientes en los países europeos. Estas suspensiones dejan a esos ciudadanos en una clara situación de inseguridad jurídica, en la que, sin protección, aunque sea temporal, estarían abocados a regresar a su país de origen o residir de forma irregular en Europa, con las consecuencias que ello conlleva. Para estos casos, por ejemplo, el ministro de Interior austriaco, Gerhard Karner, ha hablado de poner en marcha un nuevo “programa de repatriación ordenada y deportación” que se aplicaría a cerca de 40.000 sirios que han recibido protección en el país durante los últimos cinco años. Al mismo tiempo, se contemplan otros incentivos negativos, como la suspensión del programa de reunificación familiar.

Para aquellos que recibieron

el estatuto de refugiados,

el retorno solo puede ser

voluntario, ya que su revocación

no está planteada en los

instrumentos internacionales

Entre los incentivos negativos para permanecer en los países europeos algunos entrevistados hablan de la discriminación y el mayor número de propuestas políticas cada vez más nativistas y excluyentes étnicamente. En Bélgica, varios entrevistados hablan de racismo. Uno de ellos nos indicaba que una de las cosas que le había sorprendido era precisamente que había “mucho odio y discriminación, por el color de la piel”. Entre los factores que pueden incidir a nivel colectivo, dos parecen especialmente relevantes: los incentivos positivos y negativos de las políticas y las relaciones familiares. Los incentivos positivos incluyen todos aquellos instrumentos y medidas de política pública que pueden ponerse en marcha para, como su nombre indica, incentivar el regreso voluntario de los refugiados a Siria. Esa discriminación no solo ocurre en los países europeos. Destaca también en Arabia Saudía donde, por ejemplo, un entrevistado que residía en Bélgica nos decía: “fue una pesadilla, primeramente, porque la gente es muy racista”.

En este sentido, Turquía y Jordania parecen muy diferentes. El gobierno turco ha mantenido un discurso humanitario basado en la similitud cultural y religiosa, en las bases culturales turcas de solidaridad y en las aportaciones a la economía que podían realizar los refugiados sirios. Aunque diversos trabajos muestran cierta “fatiga humanitaria” en la opinión pública y discursos ambivalentes, y el crecimiento de posiciones abiertamente hostiles. En Jordania, otro de los países que acoge a gran número de refugiados, parece que las razones humanitarias siguen teniendo un peso en la opinión pública positiva hacia los refugiados sirios basada en las similitudes culturales e independientemente de los costes económicos.

LAS CONDICIONES ‘MICRO’ Y LOS SENTIMIENTOS

Entre los factores que pueden incidir a nivel individual, dos parecen especialmente relevantes: la situación de prosperidad alcanzada y la percepción personal acerca del futuro tanto en el ámbito económico como en el personal, y las relaciones familiares. Ambos pueden operar como incentivo o desincentivo para quedarse o marcharse: haber dejado familia atrás y ser la única persona de la familia viviendo en el país de acogida puede ser muy duro y llevar a querer volver lo antes posible, como nos decía una refugiada siria en Bulgaria. Así, a nivel personal entran en juego los sentimientos y apegos.

Junto a ests factores, influirán en la determinación, y también en el momento temporal de tomar la decisión de quedarse de manera más o menos definitiva, la edad, la experiencia de salida y la duración del desplazamiento.

Muchos de los entrevistados varones salieron del país mientras realizaban sus estudios universitarios o justo al terminarlos, tratando de evitar el reclutamiento forzoso en alguno de los diferentes bandos enfrentados, pero también buscando oportunidades de futuro. Uno de los entrevistados en Bélgica lo describía de la siguiente manera: “en 2013 perdí a muchos amigos. Murieron ante mis ojos, y también mi hermano que era soldado. Tenía miedo de que un día me dijesen que tenía que reemplazar a mi hermano en la lucha … Además, el servicio militar obligatorio, que duraba dos años, fue extendido a 10 por la guerra”.

Hay que apostar no solo por un retorno voluntario

sino por medidas que favorezcan la circulación

y las prácticas transnacionales de la diáspora siria en Europa,

lo que produciría efectos positivos tanto

en las comunidades de acogida como en las de origen

Aunque la mayoría no había formado una familia cuando fue entrevistada, puede que esa situación haya cambiado, lo que dificultaría su vuelta, incluso a pesar de desearlo. Así, muchos ejemplos nos hablan de personas jóvenes, en la veintena, que pueden mantener raíces y familiares en el país de origen. Pero en otros casos gran parte de la familia se ha desplazado, aunque no viva en el mismo país de acogida. La mayoría nos habla de una dispersión grande de la familia con ancianos que se quedaron en Siria y hermanos en diversos países de Europa.

Muy pocos de los entrevistados vinieron directamente desde Siria, la mayoría pasó un tiempo (entre unos meses y dos o tres años) en países cercanos, especialmente Turquía. Sus experiencias de salida también son diferentes, algunas, realmente traumáticas, como un joven que relata cómo sus amigos murieron por una explosión en una heladería, mientras él se libró porque había salido a atender una llamada de teléfono, aunque lo vio todo.

Para los refugiados en Europa, el viaje ha sido aún más largo, en muchos casos ha conllevado la estancia en diversos países: “Una gran mayoría viaja a través de Turquía; algunos lo hacen a través de Libia hasta Italia, mientras que otros hemos venido a Argelia para cruzar a través de Marruecos a Ceuta y Melilla, a España y a Europa, pero la mayoría de la gente va por Grecia y Chipre a través de Turquía”. Muchos de ellos relatan largos periplos, como un joven de Alepo que huyó a Estambul, de ahí a Alemania y de ahí a Bélgica.

Así, la distancia y la duración del periplo son factores que inciden en contra del regreso, especialmente si se tiene en cuenta el factor temporal. Cuánto más tiempo ha pasado desde la salida, mayor es la probabilidad de no volver, al relacionarse con factores colectivos e individuales. Las condiciones de residencia en esos países europeos, así como la situación económica y laboral también afectan.

La duración del desplazamiento se relaciona tanto con el arraigo familiar como con las condiciones económicas. El tiempo que ha pasado también puede haber contribuido a sanar los traumas vividos, y el recuerdo de dicha experiencia o el deseo de volver al lugar donde se produjo, son otros factores que operan en contra de la tasa de retorno.

A favor de la decisión de retorno juega la cercanía geográfica entre el país de acogida y el de origen, así como la persistencia de vínculos en y con el país de origen. Para los jóvenes, los vínculos serán menores con el país de origen que para las personas de más edad. En este caso, por ejemplo, y aunque la información aún es anecdótica, están llegando noticias de que se están devolviendo propiedades expropiadas por Al Assad, lo que conduciría a mantener un vínculo o recuperarlo. Pero es importante observar también la evolución del país y su recuperación económica, así como sus progresos en términos políticos y de seguridad. La devolución de propiedades también ha jugado un papel destacado en otros casos como Sri Lanka.

CONCLUSIÓN

Cómo se conjugarán esas variables en las decisiones de todos y cada uno de los refugiados que abandonaron Siria está aún por ver. Pero sin duda, como señala Filippo Grandi, Alto Representante de Naciones Unidas para los Refugiados, hay que llamar a la “paciencia”, ya que los 14 años de guerra han causado la destrucción de gran parte del país, incluidas industrias, hogares e infraestructuras.

Aún es pronto para plantearse ese retorno ya que, como ha indicado Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de seguridad, y vicepresidenta de la Comisión, debe priorizarse la seguridad de la región. Pero sería deseable apostar no solo por un retorno voluntario sino por medidas que favoreciesen la circulación y las prácticas transnacionales de la diáspora siria en Europa, lo que produciría efectos positivos tanto en las comunidades de acogida como en las de origen, y daría mayores oportunidades a los ciudadanos sirios. Este tipo de medidas podría incidir en la tasa de retorno, haciendo que este, que no suele ser la norma sino la excepción (alrededor de un 10% de los refugiados que salieron de un conflicto retorna) sea mayor.

Sin duda una baja tasa de retorno debe interpretarse como un éxito de las políticas de acogida de los países receptores que han permitido progresar y enraizar a los solicitantes de protección internacional que huyeron de la represión de regímenes totalitarios como el de Bashar al Assad. En este sentido, el reto de estas políticas y medidas de retorno es encontrar la mejor solución, pensando en el beneficio de los refugiados y de Siria, y evitando utilizar esta cuestión electoralmente desde una retórica antiinmigrante.