Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

La crisis de la democracia y el multilateralismo en un cambio de era

En 1991 Samuel Huntington publicaba su conocida obra La tercera ola. Democratización a finales del siglo XX. En ella examinaba y saludaba la transición a la democracia de una treintena de países entre 1974 y 1990. Era uno de los momentos culminantes de la teoría de la modernización, que tuvo ya grandes exponentes desde los años cincuenta y sesenta, entre los que destacó la obra de Seymour Martin Lipset, sintetizada en su temprano artículo Some social requisites of democracy: economic development and legitimacy (1959). Según dichas teorías, la transición a la democracia era la consecuencia del desarrollo económico y la modernización que esta introducía en las sociedades. En los años noventa, tras la caída del muro de Berlín, el desmantelamiento de los regímenes comunistas en Europa oriental y el hundimiento de la URSS, ese era ya el convencimiento general, como señalaba el expresivo título de la obra de Francis Fukuyama El fin de la historia y el último hombre. Es decir, la concepción dominante era que, gracias al desarrollo económico, el futuro común de todos los países era el de la democracia liberal y la economía de libre mercado.

Los años noventa han sido caracterizados como la época de las ilusiones. Bajo el orden internacional liberal y el liderazgo indiscutido de Estados Unidos, el mundo podría avanzar en una senda de progreso generalizado y de democratización. El correlato a las transiciones democráticas a nivel interno de los países era la común aceptación del sistema multilateral del orden internacional liberal, estructurado en el orden político y de cooperación por el sistema de las Naciones Unidas y sus organismos especializados y, en sus aspectos económicos, en la aceptación ahora universal de las instituciones de Bretton Woods: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, a los que pasaban a incorporarse los antiguos países comunistas.

A la común creencia en el avance hacia la democracia gracias al impulso del crecimiento económico se unía el prestigio renovado del sistema de Naciones Unidas, que había sido capaz de preservar la paz en la época de la confrontación bipolar y la Guerra Fría, complementado a través del sistema de grandes negociaciones sobre temas de interés común: las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo iniciadas en Río en 1992, o la continuación de las Conferencias sobre el derecho del Mar, entre tantas otras.

La teoría de la modernización y la transición a la democracia se veía momentáneamente confirmada además por el caótico proceso de liberalización y transición democrática impulsado en Rusia por los ultraliberales alrededor de Boris Yeltsin. El crecimiento económico espectacular de China, iniciado con las reformas de Deng Xiaoping hacían pensar en que también allí se confirmaría la hipótesis de la transición democrática como consecuencia del desarrollo económico y la modernización social.

En Europa, sin duda, era ese el programa que se preveía para los países de Europa del Este que aspiraban a integrarse en la ola de progreso y el rotundo éxito político y económico que representaba la Unión Europea (UE). La Ostpolitik de Willy Brandt y la política de la distensión iniciada con el proceso de Helsinki en 1975 propiciaron una apertura progresiva de Europa oriental y de la propia URSS, al fomentar la limitación de armamentos y el acercamiento entre bloques.

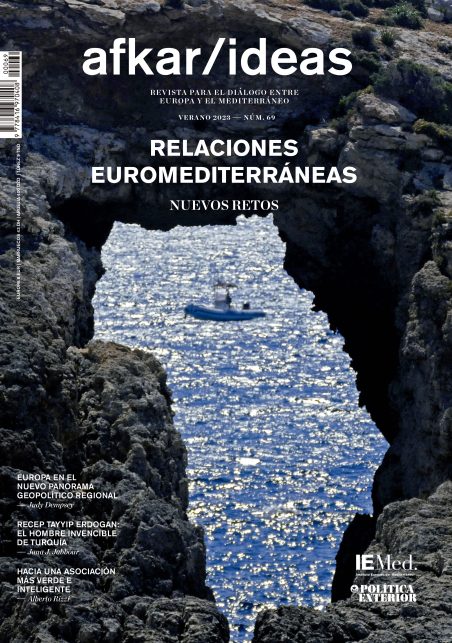

Esta era también la hipótesis sobre la que se asentaba el lanzamiento del Proceso de Barcelona en 1995, según la cual el crecimiento económico inducido por la creación de una Zona de Libre Cambio industrial entre Europa y los países socios mediterráneos conduciría a la expansión de sus clases medias y la modernización de sus instituciones, en un proceso progresivo de transición hacia la democracia. El Proceso de Barcelona era también hijo de las esperanzas de paz para el conflicto de Oriente Medio entre árabes e israelíes después de las negociaciones de Camp David, la conferencia de Madrid de 1991 y los acuerdos de Oslo de 1993.

LA GLOBALIZACIÓN Y SUS DESCONTENTOS. EL FRACASO DE LA HIPÓTESIS LIBERAL DE LA DEMOCRATIZACIÓN

La época de las grandes esperanzas de desarrollo y democratización de los años noventa iba a recibir un serio aviso en 2002 en la obra de Joseph E. Stiglitz La globalización y sus descontentos. En efecto, el triunfo del orden económico liberal habría propiciado una extraordinaria apertura de los mercados y una liberalización y desregulación tanto del sistema financiero como de las relaciones de producción e intercambio. Era el triunfo de la desregulación y el monetarismo, iniciado por el Reaganomics de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los años ochenta, que venía a enmendarle la plana al keynesianismo socialdemócrata de los decenios anteriores. Para los países en desarrollo se imponían las drásticas políticas de ajuste del Consenso de Washington. La liberalización del comercio y la revolución de los transportes y de las tecnologías de la comunicación serían un elemento clave de la progresiva globalización, impulsada a su vez por el extraordinario crecimiento económico de China.

La hipótesis de la democratización a través

del desarrollo económico parece haber

fracasado. La evolución del mundo mediterráneo

tras las primaveras árabes así lo demuestra

No obstante, como señalaba Stiglitz en 2002, la globalización y las políticas ultraliberales habían provocado una mayor desigualdad económica tanto entre los grupos y clases sociales en el interior de los países como entre los países más avanzados y los que la globalización había dejado atrás, especialmente en África y en muchos puntos de lo que antes habíamos llamado el tercer mundo. Y ahí, en las políticas ultraliberales y los efectos de la globalización, se halla el origen de la crisis de la democracia y del multilateralismo.

La hipótesis de la teoría de la modernización y la transición democrática como resultado del crecimiento económico simplemente no se ha cumplido en este primer tercio del siglo XXI. Seguirán las políticas progresivamente autoritarias y de reivindicación y revanchismo imperial de Vladímir Putin.

LOS NUEVOS MODELOS AUTORITARIOS

El caso de China es todavía de mayor impacto global para la crisis de la democracia, puesto que la nueva China triunfante tras su espectacular crecimiento económico, ofrece a todos los países un modelo autoritario de desarrollo económico. Aun así, las propuestas internas de democratización surgidas en los años ochenta fueron aplastadas por el propio Deng Xiaoping en la plaza Tiananmen en 1989.

El espectacular crecimiento económico de China de cerca del 10% de media anual en los últimos 30 años, representa además un vuelco claro en la geopolítica global, el fin del mundo unipolar bajo la hegemonía de EEUU de los años noventa y 2000. Al compás de su crecimiento económico, Pekín ha ido cobrando mayor influencia en el mundo, y ha adoptado una política mucho más asertiva desde el acceso de Xi Jinping en 2011 al liderazgo absoluto del PCC y a la presidencia de la República. El modelo autoritario chino encuentra un amplio campo de influencia, especialmente en los países en vías de desarrollo, el nuevo Sur Global (Big South), y en el movimiento de los BRICS.

El ataque y la invasión de Ucrania por la Rusia de Vladimir Putin, por un lado, y la destrucción de Gaza y castigo colectivo extremo a los palestinos tras el ataque terrorista de Hamás de 2023, por otro, han profundizado extraordinariamente las reticencias de los países del nuevo Big South frente a Europa y EEUU. Occidente es acusado de hipocresía en la defensa de los valores de la paz y los derechos humanos. Es evidente el doble rasero de Occidente si se compara la respuesta en defensa de Ucrania y la tibieza, o incluso complicidad, ante el ataque y destrucción de Gaza por Israel. Ambos perpetrados con absoluto desprecio del derecho Internacional y de Naciones Unidas.

La nueva China, triunfante tras su espectacular

crecimiento económico, ofrece a todos los

países un modelo autoritario de desarrollo económico

Por consiguiente, la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo han perdido buena parte de su prestigio en la actual coyuntura internacional. Este desprestigio y percepción de crisis de la democracia se ha visto obviamente incrementado con la aparición de los movimientos nacionalistas, autoritarios y xenófobos tanto en EEUU como en Europa. En sus filas también se encuentra un buen número de los descontentos con la globalización. La deslocalización masiva de industrias fundamentalmente hacia China, la robotización y las nuevas tecnologías han generado un ejército de descontentos, en especial en aquellas zonas como el rust belt de EEUU o de industria tradicional en Europa. A estos dos factores se suma la inmigración de personas que escapan de la pobreza, de las guerras y la violencia en amplias zonas de África subsahariana y determinados países de América Latina. Emergen así también en EEUU y en Europa una pléyade de descontentos con la globalización. Los líderes autoritarios, los llamados “hombres fuertes”, como Trump en EEUU, Víktor Orban en Hungría, o Giorgia Meloni en Italia, han llegado en algunos casos al gobierno, . Al mismo tiempo, en muchos países europeos, movimientos de extrema derecha o de extrema izquierda, como Rassemblement National de Marine Le Pen en Francia o Alternative für Deutschland (AfD) en Alemania, progresan electoralmente, convirtiéndose en movimientos de oposición cada vez más consistentes.

Durante su primera presidencia, Trump atacó en especial el sistema multilateral de las Naciones Unidas, separándose de buen número de organismos y convenios internacionales. En su segundo mandato, aparentemente, el ataque a las instituciones democráticas del país y a los organismos multilaterales ha ido exponencialmente en aumento.

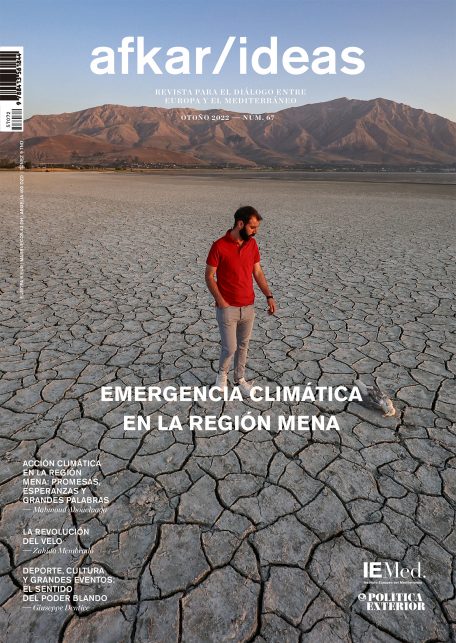

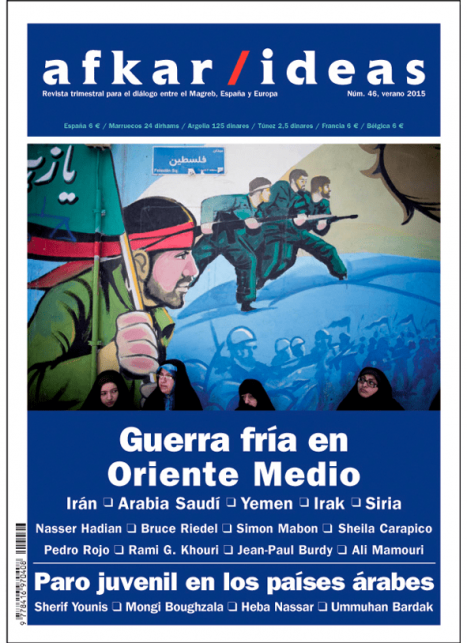

UN MUNDO MEDITERRÁNEO MÁS CONVULSO

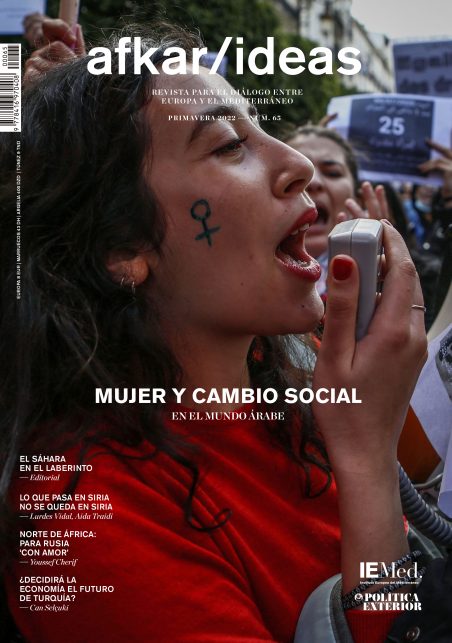

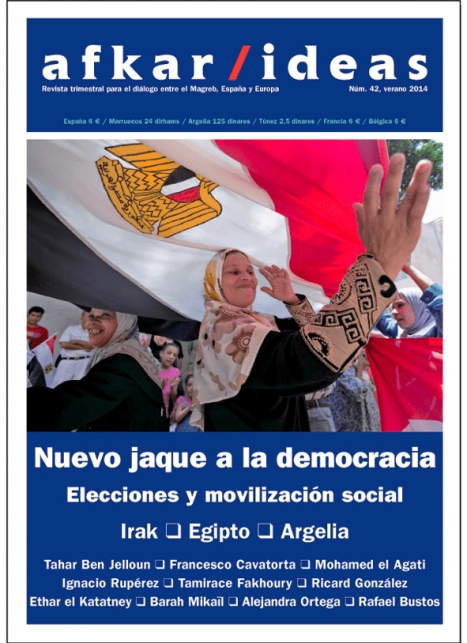

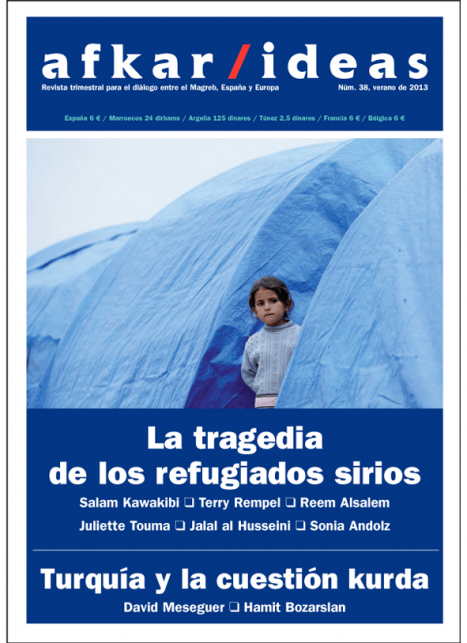

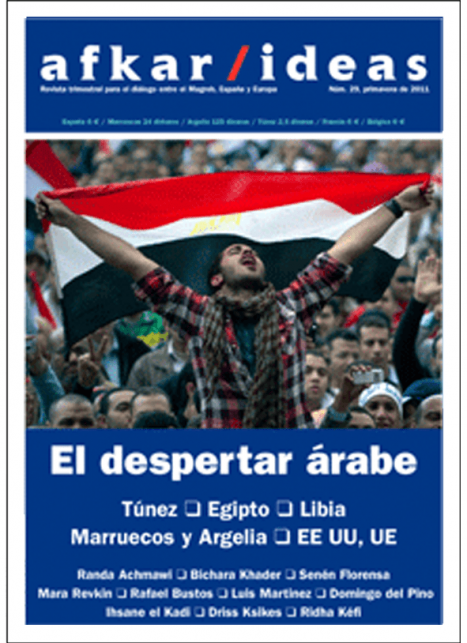

Uno de los casos particularmente significativos en los que ha fracasado por ahora la hipótesis de la democratización a través del desarrollo económico ha sido el de las primaveras árabes. No cabe duda de que ese movimiento de revolución prodemocrática iniciado en Túnez fue impulsado en todo el mundo árabe por las capas más modernizadas de su sociedad, y en especial los jóvenes, las mujeres y los profesionales de clase media. Las primaveras árabes se iniciaron en Túnez porque era justamente el país que más había avanzado en su modernización económica y social, especialmente en educación, emancipación de la mujer y una modesta conquista de derechos sociales. Fue en Túnez donde estalló primero la Revolución de los Jazmines porque es donde mayor era el contraste entre el régimen autoritario de Zine El Abidine Ben Ali y la existencia de una sociedad civil modernizada y dinámica.

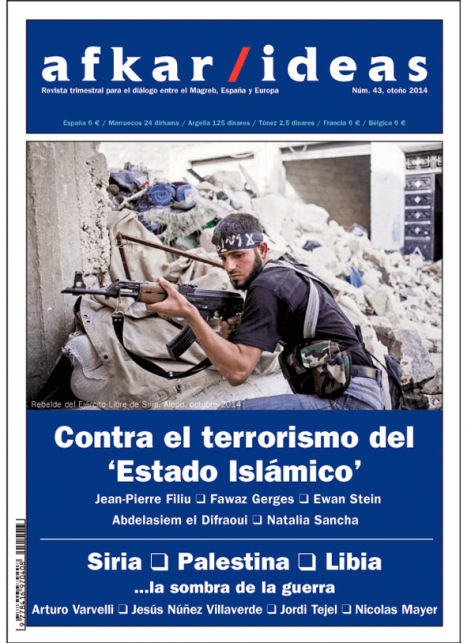

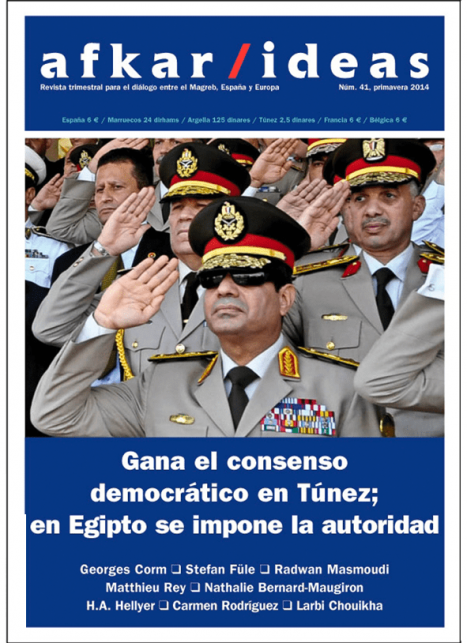

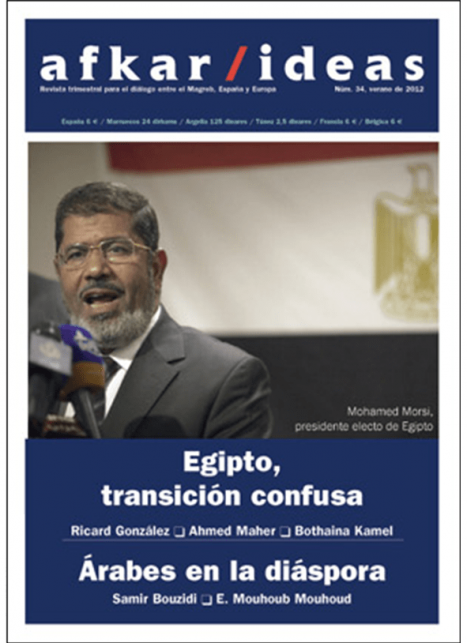

Al estallido de la revolución en Túnez siguió la caída del régimen de Hosni Mubarak en Egipto y la extensión del movimiento de insurrección con mayor o menor intensidad al conjunto del mundo árabe. Sin embargo a la revolución siguió la contrarrevolución, lo que ha invalidado también en el mundo árabe mediterráneo la hipótesis de la transición democrática como fruto del desarrollo económico y la teoría de la modernización. Tras la asunción de poderes excepcionales y la derogación de la Constitución democrática por el presidente populista Kais Saied en Túnez, ya no queda ningún país árabe con una revolución triunfante. Continúan con su política reformista Marruecos y Jordania, otros siguen el autoritarismo tradicional como el Egipto de Abdelfatah al Sisi. En otros, finalmente, el fracaso de la revolución condujo a una cruenta guerra civil como en Siria o en Libia. Argelia y los países del Golfo han financiado la paz social con la distribución de las rentas del gas o del petróleo, manteniendo todos ellos su régimen absolutamente autoritario tradicional.

Durante el periodo clásico del Proceso de Barcelona, al final de los años noventa y hasta 2010, la oferta de la Unión Europea era en realidad el único game in town, la mejor alternativa. Las exportaciones de los países socios mediterráneos se dirigían sobre todo a Europa, de donde provenían igualmente sus importaciones y sus importantes flujos turísticos. A Europa se dirigían sus inmigrantes y de Europa procedía la importante entrada de divisas remitidas por sus diásporas, así como las inversiones productivas en sectores como el textil u otros.

Ahora las cosas son distintas. La UE y su enojosa insistencia en la democracia y los derechos humanos encuentra otros competidores en otras potencias regionales, como Turquía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar o el propio Egipto. Estados Unidos sigue relativamente ausente del Mediterráneo, excepto por su estrecha alianza con Israel y por su apoyo a los regímenes conservadores, en especial Arabia Saudí.

Por su parte, China ha aumentado enormemente su presencia económica en toda la zona, fomentando sus exportaciones industriales y sus aprovisionamientos en materias primas, al tiempo que ofrece la construcción de infraestructuras en el esquema de su Belt and road initiative, sin inmiscuirse en los asuntos internos y con completa indiferencia por el tipo de régimen o el grado de respeto de los derechos humanos.

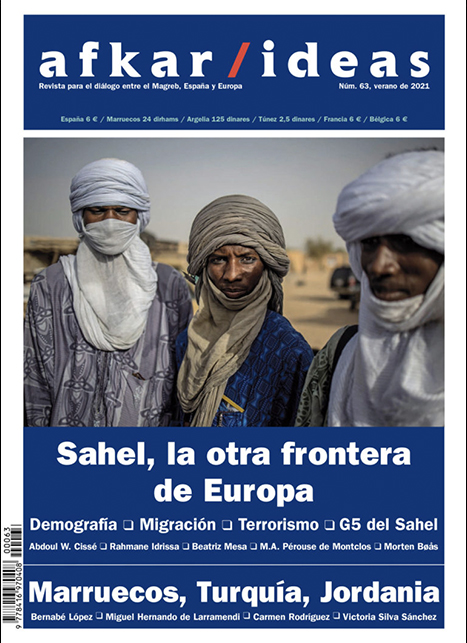

Rusia, a su vez, quedó ausente del mundo árabe y del Mediterráneo desde la implosión de la URSS, hasta que la política de Putin por recuperar las capacidades imperiales de la antigua Unión Soviética le llevó a intervenir decisivamente en 2015 en la guerra civil siria, decantándola a favor del régimen de Bashar al Assad a cambio de recuperar la base naval soviética de Tartús y la base aérea de Hamaimim. La implosión del régimen sirio y la victoria de sus enemigos kurdos, demócratas o islamistas han hecho que Rusia tenga que empezar a trasladar sus efectivos a nuevas bases en la Libia del mariscal Haftar y en África subsahariana, donde ofrece protección militar directa a los nuevos dictadores del Sahel, entre otros.

Es evidente que ninguna de esas potencias regionales o globales, que compiten ahora con la UE por su presencia en la zona, tienen una influencia positiva desde el punto de vista del avance hacia la democracia.

la situación socioeconómica, con motivo del 14º aniversario de la

revolución tunecina. Túnez, 14 de enero de 2025./yassine gaidi/

anadolugetty images

En este sentido, merece especial atención el juego de las potencias regionales, ante todo, el de Turquía, que ha ido aumentando su presencia tanto económica como, sobre todo, política y militar durante la presidencia de Recep Tayyip Erdogan. En primer lugar, en su vecindario inmediato, por su papel en Siria con el interés de controlar los movimientos kurdos que pudieran reforzar dentro de Turquía al PKK, considerado y perseguido como terrorista hasta hace escasas fechas. Erdogan ha ido afianzando su poder e imprimiendo un carácter progresivamente autoritario a su gobierno personal, con un gran salto adelante en esa dirección tras el intento de golpe de Estado de 2016, cuyo fracaso dio la ocasión para un amplio y profundo movimiento de limpieza y represión de todos los elementos que pudieran oponerse al presidente. El reciente encarcelamiento del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, líder de la oposición que podría disputarle la presidencia en las próximas elecciones, no hace más que acentuar el carácter autoritario del régimen turco. Su política exterior, que siempre fue calificada de neo-otomanismo por buscar la recuperación de la antigua influencia del califato otomano en todo el mundo árabe, se ha convertido en años recientes en mucho más asertiva. En general, en apoyo a los regímenes autoritarios con absoluta indiferencia por los procesos democráticos. Erdogan en Turquía, como Al Sisi en Egipto o el príncipe Mohamed bin Salmán (MBS) en Arabia Saudí son los ejemplos más claros del poder de los hombres fuertes en la zona.

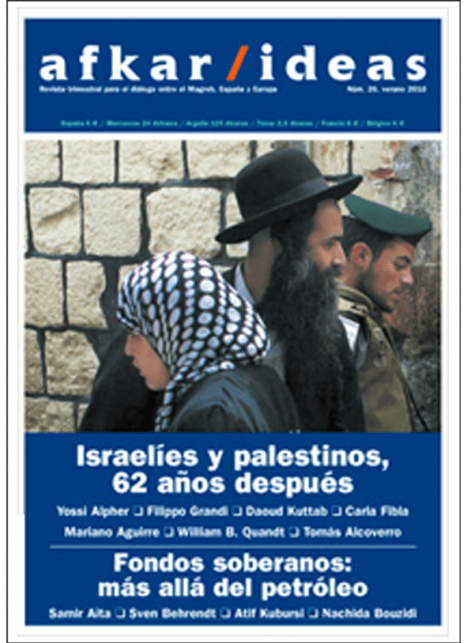

Mención aparte merece, por supuesto, la influencia de poderes regionales como Israel e Irán. Desde 1979, el régimen teocrático de los ayatolás ha sido una fuerza disruptiva en el mundo árabe, predicando la revolución islámica, en su versión chií, en constante confrontación tanto con los grandes países suníes, encabezados por Arabia Saudí y el Consejo de Cooperación del Golfo, como contra el gran satán, Estados Unidos. Su confrontación fundamental ha sido, sin embargo, con el pequeño satán, Israel, al que ha jurado mil veces hacer desaparecer del mapa.

Los acontecimientos de las últimas semanas, los ataques del Israel de Netanyahu a Irán para destruir sus instalaciones nucleares, descabezar al régimen y a sus principales generales y científicos, supone un cambio de extraordinaria trascendencia en la región, capaz de modificar completamente la geopolítica de Oriente Medio. La intervención decisiva de Estados Unidos con bombardeos estratégicos contra las instalaciones nucleares iraníes ordenada por Trump, imprimen además un nuevo carácter a la situación.

En primer lugar, Israel aparece como vencedor incontestable en medio del mundo árabe. Ya antes del ataque terrorista de Hamás y la destrucción de Gaza, había ido tejiendo los importantes Acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán, con la ayuda de Trump en su primera presidencia. Se rompía así la constante histórica árabe de no reconocer a Israel sin llegar a un acuerdo para la creación de un Estado palestino, tradición solo rota por Egipto y Jordania por razones de necesidad y vecindad tras las sucesivas derrotas en 1948, 1967 y 1973. A la vigilia del 7 de octubre de 2023, parecía claro que estaba en preparación la asunción de los Acuerdos de Abraham por parte de Arabia Saudí y otros países árabes. Esto se convirtió en imposible con la destrucción de Gaza y el martirio del pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania.

Pero el ataque a Irán, el archienemigo histórico de Arabia Saudí, líder del mundo suní, puede cambiar radicalmente la situación, tanto a expensas de Irán como de los palestinos. Israel, con el apoyo armado y efectivo del tío Sam se erige en campeón y gendarme de Oriente Medio. MBS, el hombre fuerte del régimen también autoritario semiteocrático de Arabia Saudí, no se ha distanciado mucho de las tibiezas con que el resto del mundo, incluida Europa, ha contemplado la destrucción de Gaza y el inmenso sufrimiento de los palestinos. En todos los casos, y por desgracia por parte de casi todos los actores, el respeto por el derecho Internacional, base fundamental del multilateralismo, brilla por su ausencia. Las Naciones Unidas muestran su impotencia mientras el secretario general, António Guterres, clama en el desierto para que acabe el martirio de los palestinos y se inicie una vía hacia la paz.

El futuro está por escribir, como se suele decir. Pero en este caso es más bien que se está escribiendo y que la crisis de la democracia y del multilateralismo tienen aquí su más clara expresión./