Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

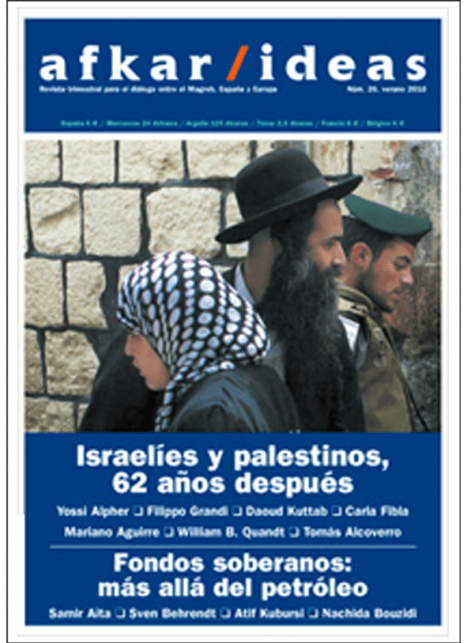

Una geopolítica de la impunidad: entre Gaza, Cisjordania y el mundo

En Gaza no se está viviendo una catástrofe humanitaria. Se está ejecutando, con cámaras delante, un proyecto político de eliminación. Las cifras de muertos, heridos y desplazados, aunque estremecedoras, no bastan para describir lo que ocurre. Porque lo que se despliega no es únicamente violencia, sino una lógica sostenida de desposesión que no comenzó en octubre de 2023 y que no se detiene en las fronteras de la Franja.

La narrativa internacional dominante ha tratado de presentar la guerra en Gaza como un punto de inflexión. Pero más que un antes y un después, lo que se revela es la consolidación de un régimen sostenido en la fragmentación del pueblo palestino, en la impunidad jurídica de su ocupante y en una arquitectura internacional que, cuando no lo ampara, lo tolera.

Gaza ha colapsado, y con ella la promesa de que el sistema internacional puede garantizar derechos, protección y justicia en condiciones de ocupación permanente.

La misma violencia que se ha vuelto innegable en Gaza atraviesa Cisjordania, se recrudece contra los palestinos del 48, se proyecta sobre la diáspora y se reactiva allí donde el relato hegemónico empieza a tambalearse: universidades, parlamentos, sindicatos, medios. La excepcionalidad palestina no está solo en su historia, sino en el tipo de silencio que aún consigue imponer.

Frente a ello, las respuestas de buena parte del Norte Global han oscilado entre la indiferencia activa y la complicidad declarada. Europa y Estados Unidos han erosionado aún más su legitimidad como referentes normativos al aplicar con cinismo una legalidad selectiva. Mientras, en el Sur Global se empieza a visibilizar otro posicionamiento: uno que en su mayoría no parte del cálculo geoestratégico inmediato, sino de una identificación histórica con la memoria colonial y la desigualdad estructural. Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, América Latina retirando embajadores, colectivos africanos, asiáticos y caribeños reactivando redes de solidaridad: hay una disputa abierta por el sentido de la justicia internacional, y Palestina se encuentra en el centro.

GAZA: MUERTE EN BUCLE

Desde octubre de 2023, Gaza ha sido convertida en un espacio de destrucción sistemática a una escala difícil de asimilar. Lo que se ha llamado respuesta militar israelí no ha tenido como objetivo primario la neutralización de capacidades armadas, sino la devastación de la vida misma: viviendas, hospitales, escuelas, universidades, redes de agua y electricidad, archivos, cementerios, personas.

Naciones Unidas ha descrito la situación como “un infierno humanitario”. Expertos en genocidio han alertado de los patrones de exterminio. La Corte Internacional de Justicia ha admitido que existen indicios razonables de violaciones graves del derecho Internacional. Más aún, del crimen de genocidio, como afirman decenas de juristas de reconocido prestigio.

Aun así, Gaza continúa siendo tratada en demasiadas ocasiones como una excepción geopolítica donde todo es justificable si se formula en el lenguaje de la seguridad, ya sea de Israel o en lo que a la región respecta. No se trata únicamente del número de muertos –que supera ya los 53.000 (aunque se sospecha que la cifra puede ser mucho mayor, sobre todo si contamos las muertes indirectas)– ni del desplazamiento forzado de casi toda la población. Se trata de una lógica sostenida de eliminación.

Eliminación física, pero también política, cultural y de conocimiento: archivos destruidos, universidades bombardeadas, bibliotecas y hospitales arrasados. Gaza es presentada como “inhabitable”, cuando en realidad ha sido sistemáticamente convertida en un lugar que no se permite habitar. La narrativa oficial israelí ha recurrido a la categoría de “escudo humano” para justificar cada ataque. Pero esta estrategia comunicativa no oculta su coherencia con décadas de castigo colectivo.

Desde 2007, Gaza ha estado sometida a un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que restringe el acceso a bienes básicos, impide la reconstrucción y limita las condiciones mínimas para la vida. La ofensiva que se intensificó hasta niveles máximos en 2023 no es una ruptura con esa política: es su culminación lógica. Frente a esta realidad, la comunidad internacional ha desplegado una doble respuesta. Por un lado, declaraciones de preocupación sin verdaderas consecuencias jurídicas o políticas. Por otro, un suministro constante de armamento, financiación y cobertura diplomática a Israel por parte de países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido.

CISJORDANIA: EXPANSIÓN COLONIAL Y FRAGMENTACIÓN POLÍTICA

Mientras Gaza arde bajo los bombardeos, en Cisjordania se consolida otro tipo de violencia: menos visible, pero igual de letal. Se trata de una arquitectura de ocupación que combina presencia militar, expansión territorial y fragmentación administrativa para neutralizar cualquier forma de vida palestina autónoma.

Desde octubre de 2023, este proceso ha acelerado su ritmo. La cifra de palestinos asesinados por el ejército o por colonos armados ha superado las de años anteriores, incluso en ausencia de lo que normalmente se consideran enfrentamientos abiertos. Las incursiones nocturnas se han vuelto rutina. Los puestos de control, las demoliciones y las detenciones masivas refuerzan una política de asfixia continua. Los colonos, protegidos y a menudo acompañados por el ejército, actúan con una impunidad cada vez más explícita.

La expansión de los asentamientos ilegales ha seguido avanzando sin obstáculos, mientras el Estado israelí legaliza retroactivamente nuevas construcciones y permite el desalojo forzoso de comunidades palestinas enteras. La violencia de los colonos no es anecdótica ni marginal: forma parte de una estrategia coordinada de desplazamiento que busca alterar la geografía demográfica de Cisjordania de manera irreversible.

La Autoridad Palestina, debilitada institucionalmente y desacreditada socialmente, no ha sido capaz de ofrecer una respuesta política efectiva. Su cooperación en materia de seguridad con Israel la ha convertido, a ojos de muchos palestinos, en una estructura administrativa subordinada más que en un actor nacional legítimo. La desconexión entre las élites políticas y/o económicas de Ramala y las comunidades bajo ocupación es cada vez más pronunciada, y el vacío resultante es ocupado por redes de solidaridad local, formas de resistencia espontánea o, en algunos casos, por nuevas expresiones armadas que emergen fuera de los marcos tradicionales de poder.

La fragmentación territorial impuesta por los Acuerdos de Oslo sigue siendo uno de los principales obstáculos a la articulación política. Las zonas A, B y C dividen no solo el territorio, sino también las posibilidades de acción colectiva. A esto se unen fenómenos como la ONGización. Esta división, lejos de conducir a una autonomía progresiva, ha funcionado como un sistema de control escalonado que refuerza la dependencia, limita el movimiento y obstaculiza la planificación urbana, económica y política.

EL CERCO A LOS PALESTINOS DEL 48 Y LA DIÁSPORA

La narrativa dominante tiende a representar a los palestinos como una población localizada exclusivamente en Gaza o Cisjordania. Sin embargo, una parte significativa de quienes viven bajo el régimen israelí –o a su sombra– se encuentra fuera de esos territorios, ya sea dentro de las fronteras reconocidas del Estado de Israel o dispersos por el mundo, desde Líbano hasta Berlín. Desde octubre de 2023, estas comunidades han sido objeto de una intensificación de la vigilancia, la criminalización y el castigo, no por participar en actos violentos, sino por atreverse a hablar.

Dentro de Israel, los palestinos con ciudadanía israelí –los llamados “palestinos del 48″– han enfrentado un clima de represión sostenida. Las manifestaciones han sido duramente reprimidas. Se han producido detenciones por publicaciones en redes sociales, por llevar banderas palestinas o incluso por mostrar solidaridad con Gaza a través de gestos simbólicos. Esta represión no es nueva, pero ha alcanzado un grado de sistematicidad particularmente alarmante. Organizaciones de derechos humanos han documentado despidos arbitrarios, interrogatorios sin garantías, registros domiciliarios y censura institucional. En muchos casos, los canales legales para apelar a estas medidas están bloqueados por un sistema judicial que normaliza la excepcionalidad cuando se trata de la identidad palestina percibida durante décadas como quintacolumnismo. La ciudadanía, en este contexto, no garantiza protección: marca más bien el umbral de lo vigilado.

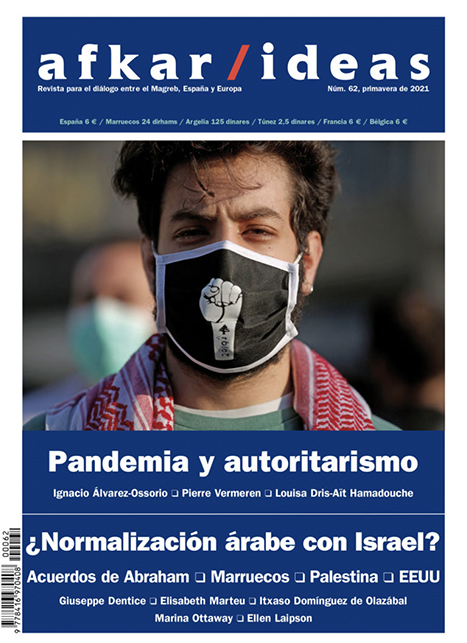

En la diáspora, el cerco adopta formas más sutiles, pero igualmente eficaces. Las comunidades palestinas en Europa y América del Norte han visto cómo se refuerzan las medidas de vigilancia, cómo se cierran espacios de reunión, se prohíben expresiones culturales, se vigila el lenguaje. Desde París hasta Toronto, desde Londres hasta Santiago, el mensaje es claro: expresar solidaridad con Palestina es colocarse fuera del consenso permitido. Esta expansión del régimen de silenciamiento ha alcanzado un nuevo punto de inflexión en el espacio universitario. Casos como el de Mahmud Jalil, arrestado y acusado por incitación simplemente por expresar dolor ante las muertes en la Franja, ilustran cómo la libertad de expresión es tratada como una amenaza cuando proviene de cuerpos palestinos.

ISRAEL COMO POTENCIA DESESTABILIZADORA

Israel ha conseguido consolidar una imagen internacional como garante de estabilidad en una región considerada volátil. Pero basta observar su política exterior reciente para advertir que su influencia no ha contribuido a contener tensiones, sino a producirlas. En nombre de su seguridad nacional –un concepto moldeado con elasticidad estratégica–, Israel ha intervenido militarmente en buena parte de sus fronteras: ha bombardeado repetidamente Siria y Yemen, ha extendido su guerra a Líbano, y ha desplegado capacidades tecnológicas de vigilancia en múltiples contextos, incluso más allá de Oriente Próximo. En junio, intensificó esta política con ataques aéreos abiertamente dirigidos contra objetivos militares y políticaso que acabaron afectando también a civiles.

Esta proyección militar constante se sostiene sobre una lógica de anticipación permanente. Bajo la premisa de que cualquier amenaza potencial debe ser neutralizada antes de emerger, se justifica el uso de la fuerza fuera de las fronteras reconocidas, sin necesidad de autorización internacional y al margen –una y otra vez– de la legalidad. La frontera, en este esquema, no es una línea que delimita soberanías, sino un espacio maleable donde Israel se reserva el derecho de actuar unilateralmente. La doctrina de “seguridad preventiva” no solo ha sido normalizada, sino replicada.

Mientras muchas potencias occidentales han optado por la ambigüedad o el silencio, varios actores del Sur Global han emergido como referentes morales y políticos en torno a la cuestión palestina

Buena parte de los acuerdos bilaterales de cooperación en materia de defensa, inteligencia y seguridad entre Israel y países del Sur Global o del Norte Global han tenido como objeto la exportación de tecnología y conocimiento militar forjado en escenarios de ocupación. Lo que se vende no es solo un dron, un sistema de reconocimiento facial o una ciber-herramienta, sino la promesa de eficacia basada en su uso contra cuerpos palestinos. A esta estrategia se suma la consolidación de los llamados Acuerdos de Abraham, que han redibujado el mapa diplomático de la región. Lo que comenzó como un intento de normalización con Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán, ha derivado en un nuevo eje de cooperación económica y militar. Estos pactos han permitido a Israel romper su relativo aislamiento regional sin necesidad de abordar las causas estructurales del contexto en la Palestina histórica. A cambio, los gobiernos firmantes obtienen acceso a tecnología de control, inversiones y respaldo internacional.

EL SUR GLOBAL: QUIEBRE DIPLOMÁTICO Y REEQUILIBRIO SIMBÓLICO

En un momento en que muchas potencias occidentales han optado por la ambigüedad o el silencio, varios actores del Sur Global han emergido como referentes morales y políticos en torno a la cuestión palestina. No se trata únicamente de declaraciones diplomáticas. Se trata de una reactivación de principios jurídicos, históricos y simbólicos que desestabilizan el orden internacional establecido, cuestionan la selectividad de sus normas y reabren el debate sobre la función real de instituciones multilaterales.

Sudáfrica ha sido el emblema más claro de este giro. Su demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel, por posibles actos de genocidio, marcó un punto de inflexión. No solo por su contenido jurídico, sino por lo que implicó en términos de liderazgo político: un país del Sur que, evocando su propia experiencia de apartheid, interpela directamente a las estructuras internacionales que han blindado durante décadas a Israel de cualquier consecuencia legal significativa.

El gesto sudafricano rompió con la lógica de subordinación silenciosa y reivindicó una memoria histórica compartida entre pueblos que han sufrido sistemas de dominación racial y colonial. El ejemplo sudafricano no ha sido aislado. Gobiernos como los de Colombia, Brasil, Bolivia o Chile han llamado a consultas a sus embajadores, roto relaciones diplomáticas o denunciado abiertamente los crímenes cometidos en Gaza.

Aunque estas posturas varían en firmeza y consistencia, expresan un cambio de clima político. Incluso aquellos países que mantienen relaciones formales con Israel han debido gestionar una presión creciente de sus propias sociedades civiles, donde Palestina ha sido adoptada como una causa transversal que articula luchas contra el racismo, el colonialismo y el autoritarismo. En espacios multilaterales como el G77, CELAC, la Unión Africana, se han multiplicado las resoluciones que exigen el cese inmediato de la violencia, el levantamiento del bloqueo a Gaza y la aplicación efectiva del derecho Internacional.

Aunque muchas de estas resoluciones carecen de mecanismos vinculantes, son políticamente relevantes: reconfiguran los alineamientos globales y expresan una voluntad colectiva de dejar de tratar a Palestina como una excepción. Este posicionamiento del Sur Global tiene, además, una dimensión cultural y simbólica. En ciudades africanas, asiáticas y latinoamericanas, la bandera palestina ondea en murales, marchas y escenarios artísticos.

Se reactiva una memoria anticolonial que encuentra en Palestina un espejo dolorosamente reconocible. Esa identificación no es táctica ni coyuntural: es estructural. Palestina no aparece solo como víctima, sino como catalizador de una crítica más amplia al orden mundial. Por supuesto, este movimiento no está exento de contradicciones. Gobiernos como el de India han mantenido una política ambigua o incluso cercana a Israel, motivada por intereses estratégicos y comerciales. Y luego está el caso de China, que al mismo tiempo apoya la reconciliación palestina e invierte fuertes sumas de dinero en el puerto de Haifa como nodo imprescindible de su estrategia de conectividad e infraestructura en la región.

EL NORTE GLOBAL: COMPLICIDAD ESTRUCTURAL Y CASTIGO SIMBÓLICO

La continuidad del régimen israelí de ocupación, apartheid y violencia sistemática no sería posible sin el respaldo sostenido del Norte Global. Desde Washington hasta Bruselas, pasando por Berlín, París o Londres, los gobiernos y las instituciones que se presentan como garantes del orden internacional basado en normas han fallado no solo por omisión, sino por acción.

A la complicidad diplomática y militar se ha sumado, en los últimos meses, una oleada de censura institucional, represión simbólica y castigo a quienes se atreven a romper el consenso dominante. Estados Unidos es el sostén más firme de Israel en el plano político, financiero y militar. Su papel no ha variado sustancialmente entre administraciones republicanas o demócratas. Los vetos sistemáticos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el suministro ininterrumpido de ayuda militar, la justificación pública de cada ofensiva y el blindaje jurídico ante posibles consecuencias internacionales forman parte de una relación estratégica asentada sobre la impunidad. Ni siquiera la realidad de un genocidio ha bastado para que Washington condicione su respaldo o cuestione la retórica de seguridad total invocada por el gobierno israelí.

En el Norte Global, la solidaridad con Palestina se ha convertido, para muchos, en una suerte de herejía institucional

Europa, por su parte, ha desempeñado un papel más sofisticado, pero no menos comprometido con el statu quo. La Unión Europea y sus Estados miembros insisten en defender los derechos humanos y el derecho Internacional, pero sus acciones han sido, en el mejor de los casos, tibias y, en el peor, activamente cómplices. Las sanciones económicas, la presión política o las medidas diplomáticas que sí se aplican en otros contextos –como la invasión rusa de Ucrania– han estado en su mayoría ausentes en el caso palestino. Las relaciones comerciales, los proyectos de cooperación y los acuerdos de asociación con Israel no solo se mantienen, sino que se refuerzan. Al menos hasta ahora, ya que ningún umbral parecía suficiente para alterar esa inercia. A esta complicidad institucional se suma una arquitectura de represión simbólica y discursiva. En universidades, medios de comunicación, museos, sindicatos y organismos internacionales, se ha desplegado una estrategia de silenciamiento dirigida contra quienes expresan solidaridad con Palestina o critican abiertamente la violencia del régimen israelí. Estudiantes expulsados, académicos sancionados, actos cancelados, artistas desprogramados, periodistas censurados: todo parece indicar que el problema no es solo lo que ocurre en Gaza, sino el hecho mismo de nombrarlo. Las universidades, en particular, han sido espacios clave de esta censura. Las acampadas, comunicados y protestas estudiantiles han sido objeto de una represión que incluye desproporcionadas intervenciones policiales, acusaciones infundadas de antisemitismo, amenazas legales y disciplinarias, y la exigencia de asumir posturas “equilibradas” que disuelven toda diferencia entre el ocupante y el ocupado.

La libertad académica, tan invocada en otros contextos, se ha vuelto condicional. La solidaridad con Palestina se ha convertido, para muchos, en una suerte de herejía institucional. El silencio que impera en el Norte Global no puede explicarse únicamente por miedo. En parte, obedece a una renuncia selectiva a la coherencia ética. Muchas de las voces que se pronunciaron con firmeza ante otras tragedias han optado ahora por la neutralidad o la evasión.

CONCLUSIÓN: DE LA GESTIÓN DEL CONFLICTO A LA URGENCIA DE RUPTURA

El discurso dominante insiste en hablar de gestión del conflicto, de reconocimientos necesarios, pero seguramente inútiles, de procesos de paz por reactivar o de equilibrios por restaurar. Pero Palestina no es un conflicto que haya que administrar, sino una estructura que hay que desmantelar.

Lo que ha colapsado no es solo Gaza, sino la promesa de que el sistema internacional puede garantizar derechos, protección y justicia en condiciones de ocupación permanente. Lo que hoy ocurre en la Palestina histórica no es una anomalía que deba corregirse en los márgenes: es el síntoma de un orden profundamente sesgado, sostenido sobre jerarquías de humanidad, y diseñado para perdurar. Las violencias desplegadas en Gaza, Cisjordania, contra los palestinos del 48 o en la diáspora no son separables. Son expresiones de una misma lógica: la de despojar a un pueblo de su tierra, de su voz, de sus cuerpos y de su derecho a existir políticamente.

Esa lógica opera no solo con tanques o drones, sino también con discursos, leyes, silencios, vetos y algoritmos. Y quienes contribuyen a ella, por acción o por omisión, ya no pueden seguir escudándose en la complejidad. Frente a esta continuidad estructural, el Sur Global comienza a ofrecer un horizonte distinto. No exento de contradicciones, pero capaz de nombrar el colonialismo donde otros ven estabilidad; de activar principios allí donde otros ofrecen gestos simbólicos; de denunciar lo intolerable no porque sea nuevo, sino porque siempre lo ha sido.

En cambio, el Norte Global se enfrenta a una crisis profunda de legitimidad: porque el derecho que invoca no se aplica, porque la libertad que promueve se condiciona, y porque el castigo se reserva para quienes se resisten a callar. La cuestión palestina ya no puede tratarse como un expediente diplomático pendiente. Es una prueba estructural. Pone en juego el lugar de los pueblos colonizados en el sistema internacional./