Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Sudán: un intento de descifrar un calvario africano

La tragedia que tiene lugar en Sudán desde el 15 de abril de 2023 no se presta con facilidad al análisis, pues todos los observadores extranjeros desertaron del país durante las primeras horas del conflicto. No quedan, pues, más que los relatos fragmentarios, pero aterradores, de los escasos actores humanitarios que logran operar en Darfur, lejos de la capital y del centro del país, así como las imágenes y los relatos brindados por los propios combatientes en internet, como los que ofrece Radio Dabanga: hoy en día, la geolocalización y el uso generalizado de los móviles por parte de los actores en el terreno permiten hacer un seguimiento muy real del desarrollo de las operaciones de guerra sobre el terreno. Sin embargo, esta información suele pasar por alto los factores desencadenantes del conflicto y sus consecuencias para Sudán, así como para su entorno regional e internacional.

El mismo nombre de Sudán evoca una larga sucesión de dramas y conflictos:

– La hambruna en Darfur, atribuida a la desertificación, que tuvo lugar entre 1984 y 1985, y que condujo a la caída del general Yaafar al Nimeiri ante una intifada popular, la cual desembocó en un nuevo golpe de Estado militar en junio de 1989;

– una serie de guerras civiles, como la que estalló en mayo de 1983 y concluyó en 2011 con la independencia de Sudán del Sur;

– el alzamiento armado en Darfur en 2003, sofocado por una represión calificada exageradamente de genocidio, que se saldó con 300.000 víctimas y obligó a millones de personas a desplazarse.

Olvidado por las grandes potencias, el país vive una guerra en forma de enfrentamiento despiadado entre dos grupos que, hasta no hace mucho, fueron cómplices en su apoyo a la dictadura.

Así, Sudán parece abocado a una sucesión de fatalidades devastadoras que golpean varias regiones periféricas y abandonadas en un país que, hasta 2011, era el más extenso de África (2,5 millones de kilómetros cuadrados) y, que tras la secesión del Sur en julio de 2011, cuenta con una superficie de 1,65 millones de kilómetros cuadrados, la mitad desierto, para una población de unos 40 millones de habitantes.

El 15 de abril de 2023 comenzó un nuevo episodio de esta trágica serie, en forma de enfrentamiento despiadado entre el ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR, en sus siglas en francés): una guerra fratricida –y no una guerra civil– entre dos organizaciones que, hasta entonces, eran cómplices en el apoyo a la dictadura militar reinstaurada en junio de 1989 bajo el mando del general Omar al Bashir, así como en su orientación ideológica islamista, inspirada por el pensador Hassan al Turabi.

Las FSR surgen de una milicia local del ejército regular movilizada para la guerra en Sudán del Sur, entonces en rebelión. Tras la independencia del Sur en 2011 y la consiguiente pérdida de los ingresos del petróleo, la milicia recibió el cometido de proteger al jefe de Estado, que por entonces se encontraba bajo una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Darfur, y frente a una amenaza de destitución por parte de sus rivales en el seno del ejército.

de 2024. / osman bakir/anadolu via getty images

La complicidad de ambas fuerzas a la hora de acabar con el jefe de Estado el 15 de abril de 2019 se tornó en rivalidad tras poner fin, en octubre de 2021, a la “transición democrática” encarnada por Abdallah Hamdok, el primer ministro surgido de la sociedad civil.

El ejército regular quiso integrar a las FSR en sus filas con el propósito de apropiarse de sus abundantes fuentes de ingresos: el reclutamiento de mercenarios en Yemen a cuenta de Emiratos Árabes Unidos, el control de las fronteras –y, por tanto, del tráfico de migrantes y mercancías con Chad y Libia mediante el sostén financiero de la Unión Europea–, la asociación con el grupo Wagner para el tránsito de milicianos rusos y sus cargamentos entre Libia y la República Centroafricana y, sobre todo, el control de los yacimientos de oro de Darfur. De ahí la ruptura brutal producida el 15 de abril de 2023.

LAS FUERZAS PRESENTES

Así pues, el conflicto en curso no es un conflicto entre un ejército regular y un grupo rebelde, sino entre dos fuerzas depredadoras y rivales. El ejército, que dirige el país desde la independencia en 1956, con breves períodos de intifadas populares muy pronto reprimidas –como las de octubre de 1964 y abril de 1985–, es un cuerpo jerarquizado, disciplinado y dirigido por oficiales en su mayoría originarios del centro geográfico y político del país, el “Sudán útil” del valle del Nilo y las provincias del este. Pese a todo, la independencia obtenida por Sudán del Sur en julio de 2011 puso fin a su acceso privilegiado al maná petrolífero y al tráfico lucrativo en sus diversas vertientes, así como a la legitimidad de gobernar el Estado.

Aun así, el ejército sigue disponiendo de un pesado armamento y del dominio del espacio aéreo, con guarniciones repartidas por el conjunto del territorio, un aparato logístico experimentado y una larga experiencia en gestión estatal.

Sudán parece abocado a una sucesión de fatalidades devastadoras que golpean varias regiones periféricas y abandonadas en un país que, hasta la secesión de Sudán del Sur en 2011, era el más extenso de África.

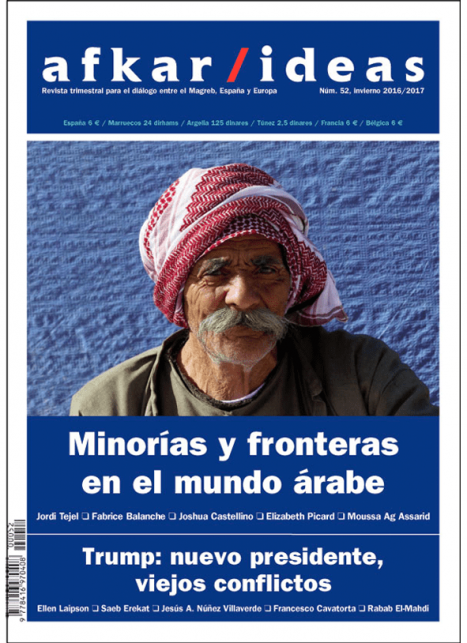

Las FSR disponen, por su parte, de una base geográfica y étnica muy precisa: sus fuerzas provienen de Darfur y, más concretamente, de las tribus nómadas del norte de la provincia, cuyo pastoreo de camellos está sufriendo serios daños a causa de la desertificación que golpea a toda la región del Sahel. Este antiguo sultanato, que controla una importante pista de caravanas transaharianas en dirección a Egipto, está situado en un macizo montañoso volcánico y bien irrigado que alberga en sus laderas a varios pueblos de campesinos sedentarios como los fur, y, en su perímetro, a pueblos ganaderos más o menos arabizados: camelleros en los márgenes del Sáhara y pastores de cabras, ovejas y vacas más al Sur. Un sistema económico de complementariedad e intercambios entre ganaderos y campesinos, sedentarios y nómadas, islamizados desde principios del siglo XVII, funcionó en armonía hasta el inicio del siglo XX.

La implantación colonial en el eje del Nilo y la creación de Jartum en la confluencia de los dos Nilos, que introdujo la pax britannica a finales del siglo XIX, suprimió los ingresos del comercio transahariano, incluidos los de la esclavitud, al tiempo que el incremento de la población provocaba un desequilibrio con respecto a los recursos disponibles. A partir de los años sesenta, la sequía y la desertificación crearon una serie de tensiones entre los diversos grupos por el acceso a los recursos, lo cual provocó una oleada de migración, primero hacia el valle del Nilo y las fértiles llanuras del este, y luego hacia Europa.

Tras una primera fase de fuerte hambruna en 1983- 1985, que condujo a la caída del régimen del mariscal Nimeiri (1969-1985), la ausencia de todo esfuerzo de desarrollo por parte del gobierno de Jartum originó la insurrección, en 2003, del Movimiento por la Liberación de Sudán (SLM, en sus siglas en inglés), que, siguiendo el modelo del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM) en Sudán del Sur, reclamaba un reparto equilibrado de los recursos estatales. El poder central optó por una represión confiada no al ejército nacional, aún movilizado en el Sur, sino a soldados de fortuna reclutados entre las bases tribales de los nómadas camelleros desestabilizados por la sequía, los tristemente célebres yanyauids. La lucha se cobró 300.000 víctimas civiles y provocó un desplazamiento forzoso de la población rural de los campos hacia las inmediaciones de las grandes ciudades. Un debate, animado a escala internacional por actores destacados de Hollywood, bajo el lema “Save the Darfur”, se abrió en Occidente sobre el uso del concepto de “genocidio”. Sin embargo, esta interpretación estrictamente racial y religiosa de la represión ocultaba un conflicto existencial por el acceso a la tierra y al agua. Esta interpretación, impulsada por el deseo de estigmatizar una dominación árabe-musulmana fantaseada, en contra de una población presentada como “africana”, tuvo sin embargo gran éxito en los medios y en los círculos dirigentes occidentales.

El trasfondo de la guerra contrapone dos visiones para Sudán: una laica y descentralizada, defendida por las FSR, cuya credibilidad democrática es poco fiable; y otra más clásica, basada en la alianza entre el ejército nacional y el movimiento islamista radical, que prevaleció durante la dictadura de Al Bashir

Esta lectura, además, sigue vigente y operativa en lo que respecta al conflicto actual: los masalit –un pueblo de campesinos de Darfur occidental, entre Chad y Sudán–, entre otras comunidades campesinas, son hoy eel blanco de una espantosa depuración étnica por parte de sus vecinos ganaderos y nómadas en busca de tierras fértiles.

De un tiempo a esta parte, el conflicto en Darfur se ha extendido a todo el país. El Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM), eficiente y estructurado en torno al clan Kobé de la etnia zaghawa, que ostenta el poder en el vecino Chad, aspira a controlar Jartum apoyándose en una excepcional resiliencia y una adhesión al islam radical de Hassan al Turabi. Este último tuvo el mérito de vaticinar la inversión demográfica y social entre el centro y la periferia que, por entonces, comenzaba en Sudán, para ofrecer su apoyo a los líderes emergentes de la periferia y atraerlos hacia un islam adaptado a la modernidad. Aun así, otro zaghawa de otro clan y de casta humilde llamado Minni Minawi, antiguo y modesto jefe de una escisión del SLM, es ahora gobernador de Darfur, mientras que el dirigente histórico del SLM, Abdel Wahid Mohamed al Nur, fur y laico radical, ha vuelto al maquis en las inexpugnables montañas de Jebel Marra tras varios años exiliado en París.

El ejército ha logrado el apoyo de una coalición de movimientos armados de Darfur, pero ese apoyo solo refleja su desconfianza en lo que a las FSR respecta.

Por su parte, una coalición de movimientos civiles y de las FSR reunidos en febrero de 2025 en Nairobi ha concebido un proyecto de Constitución que tiene en cuenta la diversidad regional y las aspiraciones democráticas, según Radio France Internacional (RFI): una base común que se opone a la vuelta a la dictadura militar, por un lado, y a un posible proyecto político islamista, por otro.

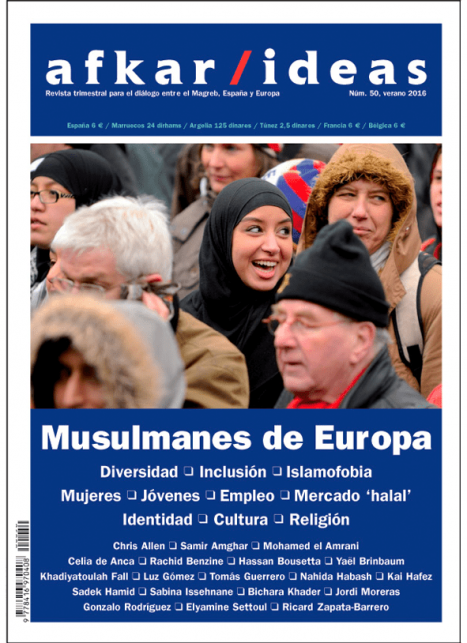

El juego político en el trasfondo del enfrentamiento armado contrapone, pues, dos visiones distintas para Sudán: una laica y descentralizada, amparada por 15 movimientos civiles y defendida por las FSR, cuya credibilidad democrática es, en el mejor de los casos, poco fiable; y otra más clásica y basada en la alianza entre el ejército nacional y el movimiento islamista radical, que prevaleció durante los 30 años de dictadura del general Omar al Bashir (1989-2019).

EL DESARROLLO DEL CONFLICTO

El enfrentamiento entre ambos grupos podría resolverse por medio de las armas. En efecto, el conflicto desencadenado en la primavera de 2023 por el rechazo de las FSR a integrarse en el ejército regular ha entrado en una tercera fase cuyo desenlace sobre el terreno es aún incierto, aunque el ejército parece llevar ventaja una vez retomado el control del “Sudán útil” en otoño de 2024, y del palacio presidencial en marzo de 2025 como punto culminante.

En una primera fase, gracias a su movilidad y su presencia previa en el terreno, las FSR se apoderaron de una serie de vastos territorios, estableciendo un enlace entre su base en Darfur y la capital, donde el ejército las había requerido para reprimir la primavera de Jartum. Sin embargo, su dinámica perdió fuelle en las tierras fértiles de la Mesopotamia sudanesa, entre el Nilo Azul y el Nilo Blanco, mientras el gobierno militar replegado en Puerto Sudán adquiría una relativa legitimación internacional apoyada por Egipto y Turquía.

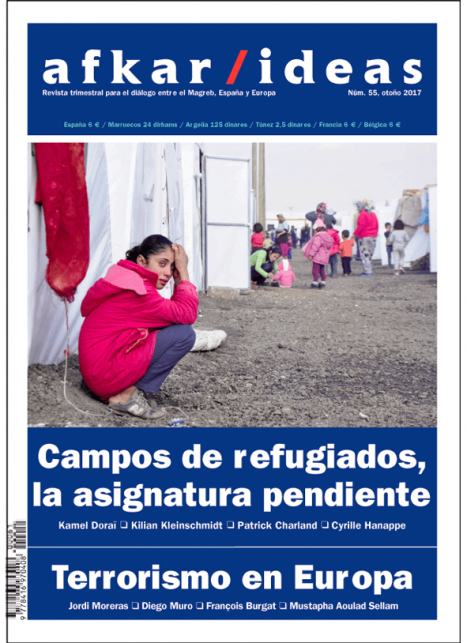

Las FSR, al no disponer de medios para consolidar sus conquistas y a falta de una logística apropiada y activa en el país, perdieron el respaldo de la población y ahora se encuentran en una fase de repliegue hacia su bastión, en Darfur, de donde les llega el armamento provisto por EAU, su principal apoyo externo. Aún controlan casi toda la provincia, con la excepción del cuartel del ejército, que, sin embargo, están rodeando, estando a su vez rodeadas por la Coalición de Grupos Aliados del Ejército: un cerco devastador cuyas primeras víctimas son los civiles, sobre todo el gigantesco campo de desplazados de Abu Shuk. La situación es tanto más terrible cuanto que la ayuda humanitaria no llega de Chad, su punto de origen, sin ser objeto de saqueos. La cuestión, no obstante, reside en saber si las FSR recobrarán la legitimidad popular después de haber conducido el país al desastre, y si los diversos movimientos armados, de base étnica o política, aceptarán un retorno a la casilla de salida. La “transición democrática” de 2019-2021, que acabó truncada, dejó una serie de trazas, y ahora los debates se han desplazado del lado de las FSR, que tratan de obtener la legitimidad popular y establecer una plataforma de gobierno con los movimientos de la sociedad civil. Sus apoyos no son nada desdeñables, pues provienen de la mayoría de los países vecinos de Sudán, de modo más o menos explícito y por razones distintas. La relación con EAU, basada en el comercio ilegal de oro sudanés, es un caso aparte. Etiopía es, desde luego, hostil al ejército sudanés porque este recibe el apoyo de Egipto, con el reparto de las aguas del Nilo en el centro de la cuestión. Sudán del Sur está sufriendo en sus propias carnes una guerra civil devastadora, pero Chad, Uganda y Kenia también se inclinan a favor de las FSR. El oro vertido con generosidad a sus dirigentes es un motivo de peso, pero no el único: el temor al activismo del islam político está muy presente en estos países cuya unidad nacional es muy frágil y entre los que Turquía e Irán son sospechosos de una infiltración perjudicial.

LAS GRANDES POTENCIAS ANTE EL CONFLICTO

Las grandes potencias, en cambio, y por muy extraño que resulte, están completamente ausentes de un conflicto del que, al parecer, no conocen ni los desafíos ni a los implicados: así, solo se preocupan por intentar aportar una ayuda humanitaria que no llega a cruzar la frontera sin someterse a los saqueos de los combatientes.

EEUU trató de mediar en el conflicto junto con Arabia Saudí en 2023, sin que, a día de hoy, los resultados sean visibles. Arabia Saudí es, sin duda, el país más preocupado por ese hundimiento en el caos tan próximo al mar Rojo, cuyas orillas conforman el escenario de su Visión 2030. Al igual que EAU, no tardó en establecer vínculos con las FSR, que le brindaron mercenarios en el conflicto yemení, pero las luchas que desgarran ahora mismo Sudán también pueden revelar, de manera implícita, una divergencia con el activismo agresivo de EAU.

Rusia se encuentra dividida entre, por un lado, la preocupación por el acceso, desde la Libia oriental en manos del mariscal Hafter, a los recursos mineros de la República Centroafricana con la ayuda de las FSR, y por otro, la construcción, pospuesta una y otra vez, de una base naval en el mar Rojo que estaría a cargo del ejército, en una última etapa de su proyecto secular de acceso a los mares cálidos.

Las grandes potencias están completamente ausentes de un conflicto del que no parecen conocer ni los desafíos ni a los implicados.

China, desde luego, está muy preocupada por sus intereses económicos, pues los pozos petrolíferos de Sudán del Sur están operados por compañías chinas o chino malasias, pero todos ellos resultan ahora mismo inaccesibles, puesto que el oleoducto que transporta petróleo al mar Rojo está fuera de servicio.

En cuanto a Irán, presente desde hace mucho tiempo en Sudán por razones tanto ideológicas como económicas, está sin duda a favor de que el ejército retome el control del país.

En uno y otro bando existen alianzas y apoyos más o menos expresos, pero a menudo contradictorios; el conflicto sudanés es una ecuación de múltiples variables que, a día de hoy, sigue sin ganador, pero cuyo perdedor es, una vez más, el pueblo sudanés, que, sin embargo, no deja de aspirar a la paz y el desarrollo, así como a liberarse de los viejos demonios.

Ante semejante fracaso por parte de las potencias exteriores para imponer una solución pacífica al conflicto, la diplomacia africana no se ha cruzado de brazos: la Unión Africana dispone, sin duda, de competencias para hacer entrar en razón a los combatientes, y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), organización regional del Cuerno de África, ya tiene competencias muy bien establecidas desde su intervención en el conflicto con Sudán del Sur, que contribuyó a resolver de forma decisiva.

No podemos sino constatar la ausencia de Europa en esta enumeración de horizontes; aunque es cierto que hay muchos otros conflictos que acaparan su atención, cabe recordar que fue la colonización la que trazó las fronteras y perturbó los equilibrios, y esta puede ser la ocasión de acudir en ayuda de África para que el continente adquiera una estabilidad que resulte en un desarrollo de mutuo provecho. En una época en que la competencia a escala global no deja de incrementarse, Europa tendría mucho que ganar si revisara y estrechara sus vínculos con el continente al otro lado del Mediterráneo, a fin de tener un mayor peso en los acuerdos entre grandes potencias./