Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Espacios críticos, pero controvertidos

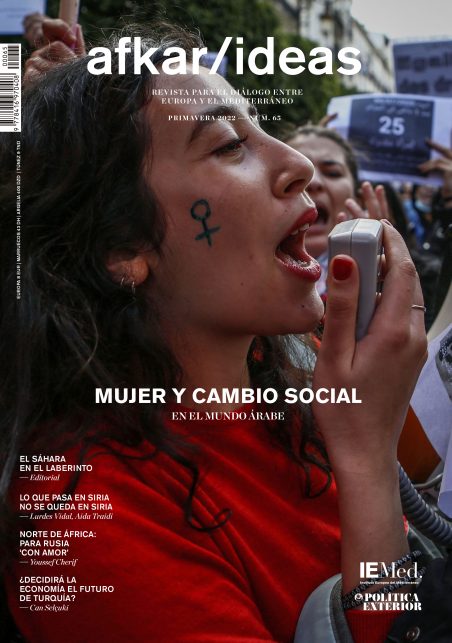

El binomio sociedad civil describe el ámbito en el que las personas y los grupos luchan por ideas y valores y se organizan para desafiar o reforzar el poder del Estado. La sociedad civil desempeña un papel crucial en la democratización, especialmente en las regiones autoritarias. Durante la década de los noventa, los donantes y las instituciones internacionales consideraban a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como vehículos para la transformación democrática en el Sur Global. Sin embargo, la trayectoria de la sociedad civil en la región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA) complica muchas de estas suposiciones. Las conceptualizaciones de la sociedad civil, su funcionamiento bajo regímenes autoritarios y el resurgimiento de la disidencia popular –especialmente en respuesta a la guerra de Gaza– ponen de relieve los límites de la cooptación estatal y el potencial perdurable de la movilización descentralizada.

En la década de los noventa, los académicos reconocieron a la sociedad civil como un catalizador de la democratización en las regiones en desarrollo, lo que llevó a los donantes internacionales a promover el crecimiento de las OSC. La sociedad civil influye significativamente en la política y la dinámica del poder. Ghannouchi (1999) afirma que el poder no es exclusivo del Estado, sino que la sociedad civil también ejerce poder. Nepstad (2013) destaca que los opositores de la sociedad civil pueden debilitar la lealtad de las fuerzas de seguridad hacia el Estado aumentando el coste político de los ataques. Lo consiguen difundiendo a nivel mundial las respuestas opresivas del Estado, haciendo hincapié en la inmoralidad de atacar a manifestantes desarmados y subrayando el coste personal que supone para las fuerzas de seguridad mantener la lealtad al régimen. Por ejemplo, Nepstad (2013) sostiene que si un régimen subestima a sus tropas, los activistas podrían exponer los beneficios de la deserción u ofrecer refugio contra las represalias.

Mientras los regímenes intentan contener la disidencia, la causa palestina revela la capacidad continua de la sociedad civil para unificar a grupos diversos y galvanizar la acción colectiva.

Algunas investigaciones indican que la preexistencia de la sociedad civil puede facilitar la democratización. Por ello, los donantes internacionales han invertido dinero y recursos para apoyar a las OSC, especialmente en la región MENA. Como resultado, entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el PNUD han impuesto condiciones a la ayuda al desarrollo para fomentar la colaboración entre los gobiernos y las ONG. Este enfoque aumentó considerablemente el número de actores de la sociedad civil en el mundo en desarrollo y en la región MENA. Por ejemplo, tras la invasión de Irak en 2003, Estados Unidos asignó importantes fondos para apoyar la democracia de base mediante la financiación de las OSC. Sin embargo, dos décadas después, la expansión de las OSC en los regímenes autoritarios no se ha traducido en mayores perspectivas de democratización. Se han producido pocos avances hacia la reforma o la democratización; por el contrario, las estructuras de poder existentes se han consolidado. Si bien algunos grupos, especialmente en Líbano y Marruecos, han aprovechado las libertades disponibles para impulsar el cambio social, otros, como los de Egipto y Túnez, se enfrentan a una severa represión. Aunque ha surgido una participación no convencional, sigue siendo fragmentada y débil, y carece de una identidad unificada. Los movimientos que resultaron fundamentales durante las revueltas árabes han tenido dificultades para fomentar procesos democráticos continuos, sobre todo porque los jóvenes activistas se enfrentan al acoso y la intimidación de las fuerzas de seguridad del Estado.

El desarrollo histórico de la sociedad civil en la región MENA ha divergido del de muchas otras zonas, a menudo debido a iniciativas impulsadas por los gobiernos que buscaban una democratización controlada en lugar de una movilización popular. Aunque los académicos esperan que la sociedad civil promueva las reformas democráticas y el bienestar, con frecuencia se convierte en una extensión del gobierno autoritario. Estos regímenes restringen la autonomía de los actores de la sociedad civil, haciéndolos dependientes e ineficaces a la hora de promover cambios sustanciales. Los diferentes tipos de gobernanza dan lugar a distintos niveles de participación no convencional y disidencia, en particular entre los jóvenes, que desempeñan un papel fundamental en la dinámica entre el Estado y la sociedad. Los regímenes suelen adoptar una estrategia corporativista, cooptando a los actores de la sociedad civil, o una estrategia excluyente, marginándolos. Además, el espacio de la sociedad civil en la región incluye narrativas contrapuestas, como las perspectivas islamista, secular-liberal, nacionalista y de izquierda (Hardig, 2015), que reflejan las profundas divisiones ideológicas existentes en las sociedades de la región MENA (Bellin, 1994). Esta situación ilustra una tensión fundamental en estas sociedades civiles: funcionan dentro de un espacio político limitado en el que la cooptación estatal, la fragmentación ideológica y el cálculo estratégico determinan el alcance y el impacto del activismo.

GRUPOS Y DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los académicos también deben tener en cuenta la complejidad de los grupos de la sociedad civil. Según Sika (2018), la región cuenta con tres grupos principales de actores de la sociedad civil. El primer grupo incluye redes informales de estudiantes universitarios, campañas juveniles y personas desempleadas. Esta participación “no convencional” consiste en movimientos no organizados que reflejan los sentimientos cotidianos y los movimientos de protesta liderados por activistas independientes. El segundo grupo está formado por ONG, incluidas organizaciones comunitarias y religiosas. La tercera categoría abarca las organizaciones políticas, en particular los partidos que operan dentro de los marcos estatales, como los partidos de oposición en Marruecos, que ocupan cargos públicos pero carecen de poder real. Comprender estos grupos es fundamental para entender la dinámica de la participación ciudadana y las protestas en la región, especialmente entre los jóvenes, que cada vez prefieren más las formas informales de participación. Mientras que el primer grupo introduce nuevas formas de participación ciudadana, el segundo y el tercero suelen estar moldeados por la influencia del Estado y reciben apoyo para ayudar a abordar las desigualdades sociales, normalmente mediante la prestación de servicios sociales y la promoción de programas socioeconómicos.

La sociedad civil es un espacio político esencial, aunque controvertido, capaz de desafiar el poder del Estado y promover el cambio social a pesar de la importante influencia del Estado y de su diferente eficacia en función del contexto. Es posible que la sociedad civil no dé lugar directamente a la democratización. No obstante, es necesaria para presionar a los Estados a fin de que hagan concesiones en cuestiones sociales y presten los servicios necesarios. Como señala Shaw (1994), “los límites entre la sociedad civil y el Estado se negocian constantemente en la práctica, como consecuencia de la lucha social, cultural y política”. Hardig (2015) basándose en el concepto de hegemonía cultural de Gramsci (1971) sostiene que, en lugar de considerar la sociedad civil como una comunidad fija, es más acertado entenderla como un ámbito de conflicto en el que el Estado afirma su hegemonía cultural y en el que los grupos de oposición se movilizan para cuestionar la legitimidad del régimen. La región MENA es un ejemplo de este marco teórico. Sus sociedades civiles legitiman y refutan las instituciones estatales. Por ejemplo, en Egipto, los actores islamistas han participado en las estructuras formales del gobierno al tiempo que han trabajado intensamente en la sociedad civil, utilizando ambos ámbitos para promover sus agendas sociopolíticas. Incluso en contextos autoritarios, la sociedad civil conserva el potencial de disputar el poder, especialmente cuando se moviliza en torno a causas morales transnacionales como el sufrimiento palestino, que los regímenes tienen dificultades para deslegitimar o ignorar por completo.

getty images

LA CAUSA PALESTINA COMO MOTOR DE MOVILIZACIÓN

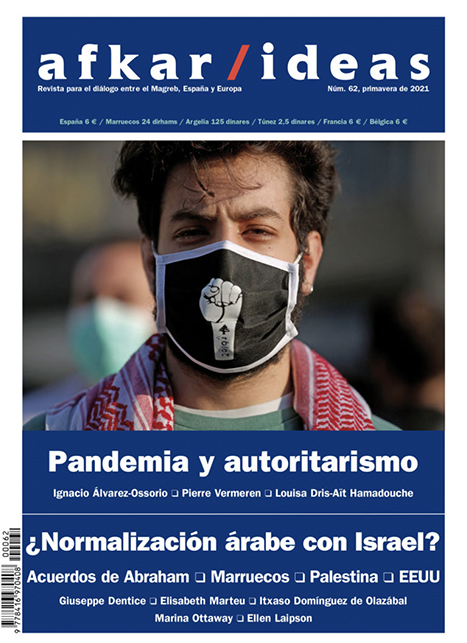

La causa palestina ocupa una posición única dentro de la sociedad civil de la región MENA. Si bien la mayoría de los regímenes expresan públicamente su apoyo a los derechos de los palestinos, al mismo tiempo temen que las protestas en solidaridad con Gaza puedan convertirse en críticas más amplias a la gobernanza nacional. Por ello, el activismo de la sociedad civil en torno a Palestina es tolerado y controlado estrictamente. Los regímenes a menudo no pueden suprimir por completo estas protestas debido a su amplio apoyo popular y su resonancia simbólica. Sin embargo, les preocupa que este activismo pueda “contagiarse” a demandas de reformas democráticas, justicia económica o cambio de régimen. Dana El Kurd sostiene que la lucha palestina es la “puerta de entrada a la disidencia”, incluso en las condiciones más opresivas. Por lo tanto, la represión y el espacio para la organización fluctúan de un país a otro y de un tema a otro. Por ejemplo, aunque Argelia y Jordania han permitido algunas formas de movilización a favor de Palestina, también han reprimido la actividad cuando estos movimientos amenazaban con reavivar el descontento y la disidencia internos latentes.

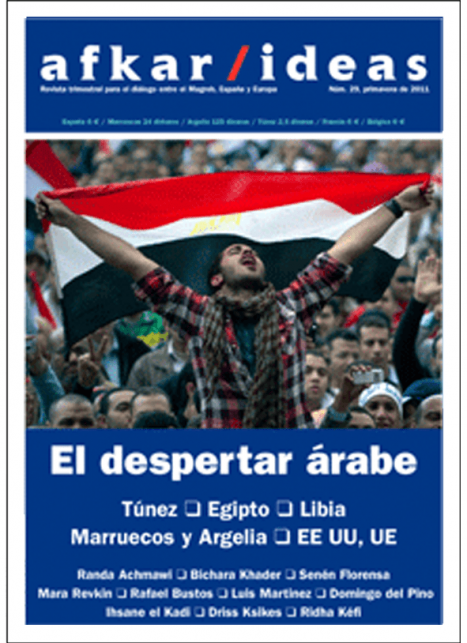

Desde que comenzó la ofensiva israelí en Gaza en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, estallaron protestas en apoyo a los palestinos en varios países árabes, como Jordania, Marruecos, Túnez, Kuwait, Baréin y Egipto. Estas protestas expresaron la indignación por el bombardeo israelí de Gaza, que, hasta mayo de 2025, ha causado la muerte de más de 55.000 personas, entre ellas más de 14.500 niños, y ha restringido gravemente la ayuda humanitaria. Los manifestantes también han condenado a sus gobiernos por sus respuestas inadecuadas y han criticado los acuerdos de normalización con Israel en países como Baréin, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos.

Estas protestas también han intensificado el sentimiento antiamericano en toda la región debido al apoyo inquebrantable de Estados Unidos a las acciones militares de Israel. En Irak, por ejemplo, la financiación estadounidense desde 2003 ha desempeñado un papel clave en la reconstrucción de las redes de la sociedad civil reprimidas bajo el régimen baazista. Según Hadad, el movimiento de protesta iraquí de octubre de 2019, propiciado por la revitalización de la sociedad civil, dio lugar a importantes reformas, entre ellas la dimisión del primer ministro y la adopción de una nueva ley electoral. Sin embargo, la guerra en Gaza ha socavado el sentimiento pro-Estados Unidos entre los jóvenes iraquíes, muchos de los cuales cuestionan su credibilidad en materia de derechos humanos y democracia. Esta creciente desilusión, unida al aumento de las tensiones entre Washington y las facciones armadas en Irak, sugiere una posible ruptura en las relaciones entre activistas, Estado y donantes. Los ciudadanos de la región MENA son cada vez más conscientes de la respuesta (o la falta de ella) de EEUU ante la devastación en Gaza y la consiguiente crisis humanitaria. El comportamiento de Estados Unidos pone de relieve la hipocresía de la retórica occidental en materia de derechos humanos, que se aplica de forma selectiva y a menudo margina las experiencias vividas por los palestinos, los musulmanes y los árabes.

LA REACCIÓN DE LOS REGÍMENES

Cada país reacciona de manera única ante las protestas. Las autocracias árabes no suelen tolerar la disidencia, y el activismo relacionado con la causa palestina es especialmente delicado. Durante décadas, los activistas árabes han vinculado la lucha por la justicia palestina a su lucha por los derechos y las libertades, considerando a Israel como un símbolo de las fuerzas autoritarias que obstaculizan el progreso de sus sociedades. Muchos gobiernos árabes consideran alarmante esta conexión, muy conscientes de que el activismo podría volverse rápidamente en su contra. Por ejemplo, en Argelia, el régimen afirma apoyar a los palestinos, pero al mismo tiempo prohíbe las protestas a favor de Palestina. En abril de 2025, las autoridades impidieron a los manifestantes de Argel marchar contra las acciones israelíes en Gaza ante el temor a que esas manifestaciones pudieran reavivar los llamamientos a la reforma política en medio de las dificultades económicas, lo que recuerda las protestas de Hirak de 2019, que llevaron a la caída del expresidente Abdelaziz Buteflika.

Según Amnistía Internacional, el gobierno jordano ha encarcelado a unos 1.500 activistas desde el 7 de octubre. En abril de 2025, prohibió las manifestaciones semanales a favor de Gaza, alegando que la decisión se tomó después de que el gobierno frustrara un complot terrorista. Schwedler señala que la organización jordana en torno a las cuestiones de los derechos humanos palestinos tiene precedentes históricos. Desde la primera Intifada en 1987, las protestas contra las acciones israelíes han seguido patrones establecidos, en particular con concentraciones cerca de la embajada israelí en Amán. Además, la organización en torno a la antinormalización comenzó después de que Jordania firmara el tratado de paz con Israel en 1994. Desde la segunda Intifada, las significativas acciones militares israelíes en Cisjordania y Gaza han provocado protestas a gran escala en toda Jordania, con miles de participantes. Además de las protestas contra las acciones militares israelíes, los activistas jordanos han puesto en el punto de mira la relación entre Jordania e Israel a través de diversas iniciativas. Una campaña en 2014 se opuso al acuerdo de gas entre Jordania e Israel, reuniendo apoyos bajo el lema “El gas del enemigo es la ocupación”. Sin embargo, a pesar del respaldo de algunos miembros del Parlamento, el gobierno jordano siguió adelante con el acuerdo, que entró en vigor el 1 de enero de 2020.

Las protestas contra la guerra en Gaza, aunque no son del todo bien recibidas por el gobierno jordano, se toleran porque coinciden con la oposición del régimen a la agresión israelí contra los palestinos. El gobierno ha criticado públicamente a Israel, como lo demuestran la reciente expulsión del embajador israelí y la retirada del embajador jordano en Israel. Sin embargo, estos actos simbólicos de condena contrastan con los continuos vínculos económicos y militares del Estado con Israel, que los activistas denuncian como hipócritas. A pesar de ello, las denuncias de los funcionarios estatales suelen recibir respuestas entusiastas por parte de la población. Los intentos de intensificar las protestas se han enfrentado a una mayor represión policial. Por ejemplo, la policía intervino para frustrar los recientes intentos de los activistas de acercarse a la frontera entre Jordania e Israel. También se han producido importantes enfrentamientos entre activistas de izquierda y miembros de los Hermanos Musulmanes por la inclusión de banderas de partidos políticos en las protestas. Aunque las manifestaciones son extensas, no suponen una amenaza directa para la monarquía hachemita, ya que la postura del rey coincide con los sentimientos de los manifestantes. Sin embargo, la creciente represión de la disidencia y el prolongado arresto domiciliario del príncipe Hamzah sugieren una creciente preocupación dentro del gobierno por la oposición política.

En Egipto, las protestas estallaron poco después de que Israel llevara a cabo intensos bombardeos en Gaza en respuesta al ataque de Hamás. El gobierno egipcio reprimió inmediatamente estas manifestaciones y detuvo a algunos participantes, aunque las protestas continuaron. En enero de 2025 también estallaron protestas cerca de la frontera de Egipto con Gaza contra el plan propuesto por el presidente Donald Trump para desplazar a los palestinos de Gaza a Egipto y Jordania. En marzo, se produjeron frente a la mezquita Al Siddiq de El Cairo en apoyo a Palestina y Gaza, así como en respuesta a la propuesta alternativa de Abdelfatah al Sisi para la reconstrucción de Gaza. El gobierno egipcio debe lidiar con la opinión pública nacional contraria a la guerra en Gaza, contrarrestar las propuestas y las declaraciones de funcionarios israelíes y estadounidenses sobre el desplazamiento de los habitantes de Gaza al territorio egipcio y mantener al mismo tiempo sus relaciones comerciales con Israel. Mientras persisten las presiones diplomáticas, el comercio entre Egipto e Israel aumentó de 2.640 millones de dólares en 2023 a 3.200 millones en 2024.

En Túnez, por su parte, una coalición de grupos de la sociedad civil anunció el proyecto de una “Caravana de la Resistencia”, previsto en junio, hacia Gaza para desafiar el bloqueo israelí y entregar suministros esenciales en medio de una grave y creciente crisis humanitaria. Los organizadores, entre los que se encuentra la Unión General del Trabajo Tunecino, subrayan que las protestas por sí solas son insuficientes tras dos años de escalada de violencia, y apelan al deber moral de actuar.

Además, la normalización de las relaciones estatales con Israel pone de manifiesto la amplia brecha entre los gobernantes árabes que firmaron los Acuerdos de Abraham y sus ciudadanos. Por ejemplo, durante el Mundial de Catar de 2022, las banderas palestinas y el apoyo a los palestinos fueron evidentes. Los marroquíes destacaron por su apoyo público como equipo y como aficionados, a pesar de que Marruecos había firmado previamente los Acuerdos.

Por otro lado, la violencia en Gaza está poniendo a prueba los acuerdos de normalización entre los países árabes del Golfo e Israel. En esta región, especialmente después de 2011 y tras los Acuerdos de Abraham, se ha producido un aumento de las campañas para boicotear a las empresas que apoyan a Israel o se benefician de la opresión palestina, impulsadas principalmente por grupos antinormalización y el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Baréin navega por un panorama político complejo tras el estallido de la guerra en Gaza. Debe equilibrar el descontento público por el impacto del conflicto en los palestinos con la necesidad de mantener su relación con Israel, un elemento clave de sus vínculos con Estados Unidos, que es esencial para contrarrestar la influencia de Irán, en particular en lo que respecta a su población chií y la estabilidad de la monarquía suní. Las autoridades de varios Estados del Golfo, entre ellos Baréin, Kuwait, Omán y Catar, han permitido protestas limitadas y controladas a favor de Palestina y en contra de la guerra. Sin embargo, hay informes de represión gubernamental contra la disidencia. Por ejemplo, según Human Rights Watch, en los primeros meses de la guerra, Baréin reprimió algunos manifestantes y activistas propalestinos, aunque a pesar de los esfuerzos del Estado por sofocar a los activistas, las protestas continúan. Cabe señalar que, en comparación con otros Estados del Golfo, como EAU, Baréin cuenta con una robusta sociedad civil, y las manifestaciones en apoyo a los palestinos precedieron a los Acuerdos de Abraham.

La guerra de Gaza demuestra cómo los regímenes autoritarios de la región MENA no pueden suprimir ni apropiarse por completo de los actores de la sociedad civil, especialmente cuando la movilización se centra en cuestiones profundamente simbólicas y con gran carga moral, como Palestina. Estas protestas ponen de relieve la resiliencia y la adaptabilidad de la sociedad civil como espacio político crítico, aunque controvertido, capaz de desafiar las estructuras opresivas a pesar de las intensas restricciones. Mientras los regímenes intentan contener la disidencia mediante estrategias de cooptación y represión, la causa palestina revela la capacidad continua de la sociedad civil para unificar a grupos diversos y galvanizar la acción colectiva. En última instancia, el activismo sostenido en torno a Gaza subraya el potencial único de Palestina para encender demandas más amplias de democracia, derechos humanos y justicia en toda la región./