Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior

Debates y obstáculos para el futuro constitucional de Siria

Contar con una Constitución en Siria después de la caída de la dictadura de Bashar al Assad, presenta complejos desafíos. Esta debería ser el marco para construir una democracia inclusiva de diferentes identidades, garantizar derechos universales; fortalecer la unidad nacional ante las injerencias externas que han marcado su historia; construir instituciones estatales fiables; y orientar la reconstrucción económica con justicia social.

El pasado 13 de febrero el enviado especial del secretario general de la ONU para Siria, Geir O. Pedersen, presentó un informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación del país a partir de la caída de la dictadura de Bashar al Assad y la toma del poder por una coalición de grupos armados. En su reciente visita a Siria, Pedersen, diplomático noruego, encontró una convicción compartida de que el éxito de la transición política es una esperanza esencial.

En diciembre de 2024 el grupo armado Hayat Tahrir al Sham (HTS), junto con la coalición del Ejército Nacional Sirio (ENS) y una serie de grupos armados del Sur del país, derrocaron en pocos días al debilitado ejército de Al Assad tras una guerra civil de 14 años. Ahora, el futuro de Siria y de la región, luego de la ofensiva de Israel en diversas direcciones, incluyendo la ocupación de territorio sirio, es incierto. El HTS, declarado organización terrorista por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido, designó un gobierno de transición, decretó una amnistía general para los efectivos de las fuerzas de Al Assad; abolió el Parlamento (dominado por el partido Baaz), las milicias asociadas al régimen, y la Constitución de 2012; también anunció el respeto y protección de las minorías; y declaró su voluntad de desarmar a los numerosos grupos armados no estatales.

Diversos grupos armados siguen disputándose el control territorial. El HTS (alrededor de 35.000 milicianos) contuvo en marzo, con más de 1.000 víctimas mortales, una revuelta armada de la minoría alauí en las provincias sirias de Latakia y Tartus. Igualmente, zonas del sur de Siria siguen bajo la influencia de las facciones lideradas por Ahmad al Awda, apoyadas por Rusia y Emiratos Árabes Unidos.

Pedersen argumenta que se levanten las sanciones internacionales mientras que EEUU, Reino Unido, la UE y la ONU solicitan que, en virtud de la Resolución 2254 (2015) del Consejo de Seguridad de la ONU, se negocie una nueva Constitución y se celebren elecciones libres y justas. Así mismo, Reino Unido, EEUU, Turquía y el Grupo de Contacto Árabe sobre Siria (Jordania, Arabia Saudí, Irak, Líbano, Egipto y el secretario general de la Liga Árabe) requieren de las autoridades que se respeten los derechos humanos, proporcionar servicios básicos a la población, destruir los arsenales de armas químicas, y comenzar procesos judiciales para rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos del régimen de Al Assad. A finales de enero, una serie de grupos armados sirios aceptaron el liderazgo de Ahmada al Shara como presidente interino y jefe de Estado durante un periodo transitorio. Este se ha comprometido a «trabajar para formar un gobierno de transición que exprese la diversidad de Siria» con vistas a «unas elecciones libres y justas».

El enviado especial de la ONU explicó también que encontró «una amplia preocupación» social por la falta de Estado de derecho, de marco constitucional para los nombramientos y las decisiones políticas, y que no hay comunicación o transparencia sistemática por parte de las nuevas autoridades. Igualmente, «las autoridades interinas –integradas en su mayoría por afiliados al Gobierno de Salvación de Idlib– toman decisiones que van más allá de un modo interino». Por otra parte, hay denuncias sobre prácticas discriminatorias contra las mujeres: «estas, dijo, quieren algo más que protección: quieren una participación significativa en la toma de decisiones y en las instituciones de transición». La situación en el noreste de Siria complica la transición política debido a las hostilidades que afectan a la población civil. Muchos sirios temen la fragmentación de la seguridad y que agentes externos puedan aprovecharse.

LA CUESTIÓN IDENTITARIA

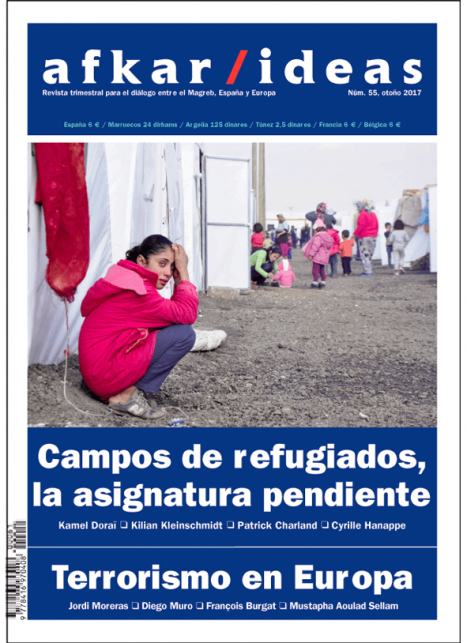

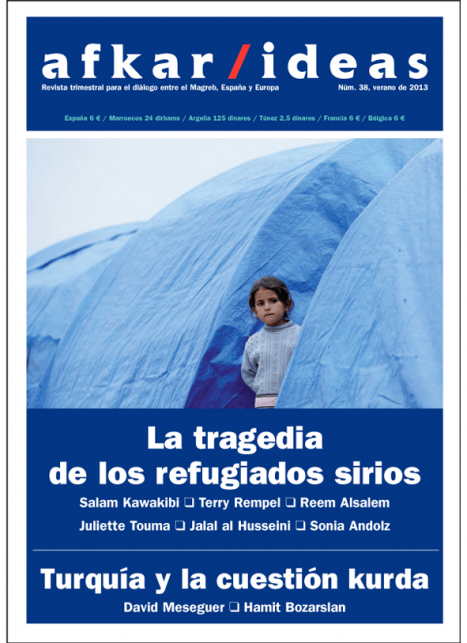

La sociedad siria enfrenta muy serios problemas. El 50% de la población está exiliada o desplazada, el 80% vive en la pobreza y 17 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. La mayoría de los ciudadanos es suní con minorías chií y cristiana, así como una comunidad kurda en el norte y este del país. Bashar al Assad (quien gobernó entre 2000 y 2024) pertenece a la comunidad alauí (10% de la población, asentada en la zona este junto al mar Mediterráneo) que ocupó los cargos claves en la administración, el ejército y los negocios. Esto generó un fuerte resentimiento en la comunidad suní.

Las tensiones sectarias e

identitarias son una de las

cuestiones más complejas para

el futuro de Siria

Durante el régimen de su padre, Hafez al Assad, se configuró un Estado asentado sobre el Partido Baaz, las fuerzas armadas, el servicio de inteligencia, y tres círculos de poder: miembros de la comunidad alauí; miembros no alauíes, especialmente suníes, cercanos a Al Assad; y oficiales de las fuerzas armadas. Era un régimen, según Nadine Sika en The Arab Spring (I.B. Tauris, 2015) patrimonialista, opuesto a todo cambio social, que funcionaba por cooptación, favoritismo, y promoviendo divisiones en la sociedad.

El régimen utilizó las diversas identidades de la sociedad siria –árabes, kurdos, turcomanos, suníes, alauíes, drusos, cristianos, y alauí– promoviendo el sectarismo, «aislando, estigmatizando, y criminalizando a oponentes y activistas políticos acusándolos de promover fines sectarios con el fin de destruir el país», como explican Fanar Haddad et al. en The political science of the Middle East (Oxford University Press, 2022). De esta forma se difuminó la línea entre expresiones legítimas de grupos de identidad y el «sectarismo» violento. No se creó un sentido de igualdad en términos de derechos y distribución de recursos. Esto generó resentimientos y hostilidades contra los grupos percibidos como beneficiarios de esta situación. El régimen de Al Assad se erigía como defensor de las minorías religiosas y seculares musulmanas contra la amenaza de una mayoría suní.

Las tensiones sectarias es una de las cuestiones más complejas para el futuro de Siria. Los suníes exigen que se inicie un proceso de justicia transicional para juzgar las violaciones de derechos humanos de la dictadura. A la vez, la comunidad alauí teme ser represaliada, y muchos temen a un régimen islamista conservador, creando una situación inmensamente frágil.

LAS RAÍCES CONSTITUCIONALISTAS

El constitucionalismo es un conjunto de valores políticos y reglas sobre cómo gobernar a través de instituciones que se controlen entre sí garantizando la representación democrática y los derechos y libertades de los ciudadanos. Las políticas coloniales de Francia y Gran Bretaña dividieron a la región en mandatos, etnificaron sectariamente a las poblaciones, y establecieron pactos con las élites tradicionalistas locales. Así se crearon regímenes autoritarios que basaron su poder en el ejército, el partido único, parlamentos dependientes, y procesos electorales ficticios.

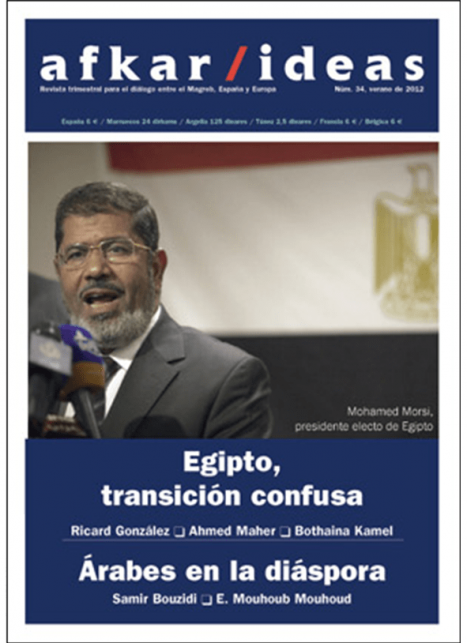

En el caso sirio, desde 1920 hubo intentos constitucionales, que fueron eliminados por el colonialismo francés. Al dominio francés (1920-1945) siguieron 50 años de inestabilidad constitucional caracterizados por la adopción, suspensión y restablecimiento de diferentes cartas constitucionales. Según las Constituciones de 1973 (bajo Hafez al Assad) y 2012 (con Bashar al Assad) el presidente sirio era el jefe del Estado, ostentaba los poderes legislativo y judicial, era el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el secretario general del partido gobernante y el jefe del Frente Nacional Progresista (una coalición de pequeños partidos encabezada por el partido Baaz).

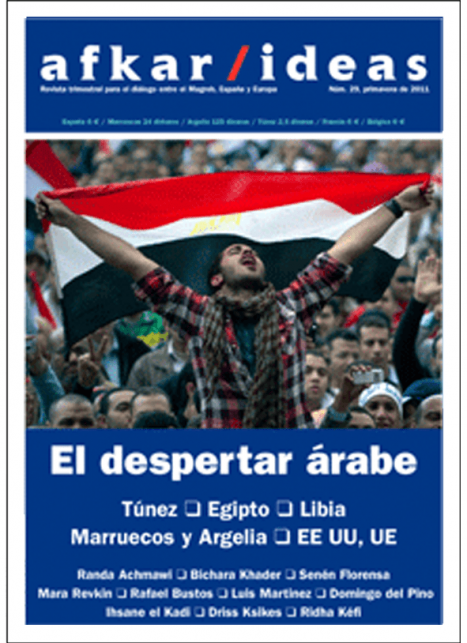

Las protestas masivas, e inicialmente pacíficas, de la Primavera Árabe (2011) representaron en cierta forma la lucha constitucionalista al rechazar el autoritarismo, la corrupción y reivindicar la democracia y la justicia social. Con la guerra civil ya declarada en febrero de 2012, Al Assad presentó una serie de reformas, ninguna de ellas de fondo ni orientadas a disminuir el poder absoluto del régimen. La nueva Constitución fue rechazada por la oposición y murió tan rápido como había sido creada en medio de la violencia que arrasó al país. En 2017 Rusia, que intervino militarmente un año antes en apoyo de Al Assad, presentó un proyecto de Constitución que fue también rechazado por la oposición. En diciembre de 2025 el gobierno sirio de transición abolió la Constitución de 2012.

LOS DESAFÍOS

Como en otros países de Oriente Medio que se convirtieron en Estados en el siglo XX, los líderes de los procesos políticos fomentaron un «discurso de unanimidad» tanto sea para fortalecer su poder como sustentar la ideología nacionalista. «Los regímenes autoritarios, según Elizabeth Picard, del Centre national de la recherche scientifique (CNR), tendieron a negar el pluralismo cultural (fuese religioso o étnico), suprimir los reclamos de las minorías, e incluso erradicar movimientos minoritarios en nombre de una identidad nacional compartida». En nombre de la modernidad, en Siria se prohibió en 1951 la identidad confesional en el censo nacional, y se prohibieron en el Parlamento las plazas para minorías religiosas en nombre del secularismo. Picard considera que los Estados de Oriente Medio deberán hacer una reconfiguración del poder añadiendo a las tres dimensiones constitucionalmente legítimas de ciudadanía (cívicas, políticas y humanas), la promoción de derechos individuales y colectivos culturales en sus sociedades y esferas políticas.

Otro problema es la presencia de poderes externos que tratarán de influir en la transición. La guerra civil siria fue cooptada, armada y manipulada por Rusia, Irán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y la milicia libanesa de Hezbolá. Además de la intervención militar, Rusia, junto con Turquía e Irán, bloqueó las negociaciones de la ONU, al tiempo que abrió un nuevo espacio negociador en Astaná (Kazajstán) que servía para legitimar a Al Assad.

EEUU, por su parte, tiene 900 militares en el este y el sur de Siria que llevan a cabo misiones antiterroristas contra los remanentes de Estado Islámico (EI). Así mismo, apoyan a las Fuerzas de Autodefensa que controlan a más de 9.000 prisioneros de EI y administran campamentos que albergan a alrededor de 40.000 personas procedentes de antiguas zonas controladas por esta organización. El Comando Central de EEUU ha llevado a cabo decenas de ataques aéreos contra objetivos del EI en el centro de Siria a medida que se retiraban las fuerzas de Al Assad. Es imprevisible qué decidirá la Administración Trump sobre estas fuerzas.

Turquía ha sido clave al apoyar al HTS en tejer alianzas, la ofensiva militar, y reconvertirse a la moderación. Ankara apoya a grupos armados en el norte de Siria que han arrebatado zonas cercanas a Alepo a las Fuerzas de Autodefensa. El gobierno turco trata de contrarrestar a estas fuerzas debido a sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Pese a que el gobierno interino ha indicado que no permitirá que se ataque a Israel desde Siria, el gobierno de Benjamín Netanyahu ordenó tomar algunas zonas limítrofes con los territorios ocupados de los Altos del Golán, realizar centenares de ataques y vuelos intimidatorios orientados a debilitar la autoridad del HTS, violando el Derecho Internacional, y piensa permanecer en los nuevos territorios ocupados. El enviado especial Pedersen afirmó en enero: «No hay excusas para lo que Israel está haciendo, y tiene que terminar».

Respecto de Rusia e Irán, como observa Giorgio Cafiero (Georgetown University), «estos dos ex aliados de Assad probablemente se aproximen a la ‘Nueva Siria’ con cautela, observando los nuevos desarrollos durante la transición antes de tomar ninguna decisión». Para Moscú, las bases navales que todavía posee en Siria son importantes para eventuales despliegues hacia África Subsahariana y Norte de África.”

Otro factor muy complejo para alcanzar la unidad territorial y política que proclama el HTS es la proliferación de grupos y subgrupos armados. Las organizaciones armadas no estatales forjaron durante la guerra una compleja red de economías ilícitas conectadas a la región. A la vez, sus mandos se vinculan por relaciones tribales de confianza y desconfianza hacia un poder central, como muestra Rahaf Aldoughli, investigadora de Lancaster University en New Lines Magazine.

DIÁLOGOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN

Al tiempo que durante la guerra se llevaban a cabo negociaciones auspiciadas por Naciones Unidas, que dieron lugar a los procesos de Ginebra I y II, diversos actores promovieron discusiones sobre el futuro de Siria, incluyendo la cuestión constitucional, entre otros, la UE, el Center for Humanitarian Dialogue, el European Institute for Peace y el Carter Center. Este último organizó diálogos entre diferentes sectores de la sociedad siria y del exilio, explorando soluciones políticas y de consenso en torno a reformas constitucionales y de gobernanza.

En 2013, este Centro creó la Iniciativa sobre Opciones para la Transición en Siria, consultando con el gobierno sirio, la oposición e independientes, la sociedad civil y expertos internacionales. El proyecto generó ideas para un marco político y jurídico que preparase al país para una transición hacia la paz y democracia, y contar con una nueva Constitución. (Ver «Syria’s Transition Governance & Constitutional Options. Under U.N. Security Council Resolution 2254». Carter Center)

En 2016, el Carter Center abordó la descentralización y la gobernanza local, y apoyó negociaciones entre los dirigentes de la auto-administración kurda del noreste con Damasco y Moscú. A partir de 2019 promovió la discusión sobre reformas a través del diálogo y consultas entre los sirios con la participación de representantes de EEUU, Rusia, Europa y Oriente Medio, en contacto con Naciones Unidas y sus enviados especiales. Así mismo, se elaboraron detalladas recomendaciones y borradores que pueden ser ahora de gran utilidad, de acuerdo con la Resolución 2254 de la ONU que instó a contar con una nueva Constitución y a convocar elecciones supervisadas internacionalmente en 18 meses. Entre otras sugerencias que tienen ecos en el actual proceso, se propuso crear un Organismo de Gobierno Transicional que limitara el papel del presidente, y que fuese «la suprema autoridad de la nación durante la fase transicional» hasta que se celebrasen elecciones «en el marco de una nueva Constitución». (op. cit.)

Siria es diversa y pluralista, según Al Shara, y tiene lugar para que todas las etnias y religiones coexistan pacíficamente. El antiguo régimen, dice, incentivó las tensiones internas para desviar la atención de sus propias injusticias. Al Shara firmó el 12 de marzo una Constitución temporal para un período de cinco años. Esta indica que se respetará la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, la independencia del poder judicial y la «privacidad cultural». Formó también un consejo legislativo provisional mientras se redacta una Constitución permanente. Planifica celebrar elecciones «libres y justas», y crear comités preparatorios para celebrar un diálogo nacional.

Otro factor complejo para

alcanzar la unidad territorial y

política que proclama el HTS

es la proliferación de grupos y

subgrupos armados

Durante una conferencia celebrada el 24 y 25 de febrero en Damasco, cientos de participantes invitados por el gobierno interino comenzaron un «diálogo nacional» para reunir a las religiones y sectas del país. En marzo las Fuerzas Democráticas Siria (FDS) (65.000 milicianos kurdos) y el gobierno provisional llegaron a un acuerdo para unificar fuerzas. El FDS se compromete a transferir al estado el control de los pozos de petróleo y combatir juntos contra EI. Este acuerdo estaría vinculado al que están llegando el gobierno turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). En comunicación con Hrair Balian, quien diseñó y coordinó el programa del Carter Center, nos señala que «(El) proceso constitucional inclusivo que puso en marcha la ONU no era realmente ‘inclusivo’, ya que excluía a la minoría kurda de Siria debido al veto turco. Además, el proceso carecía de disciplina y estructura, y nunca llegó a ninguna parte. Si se repite el mismo proceso o se continúa como ha sido desde la década de 2010, en el mejor de los casos tardará años en completarse y lo más probable es que corra la misma suerte que el proceso de la ONU, y no logrará nada».

Balian considera que si la ONU coopera en el proceso constitucional, «este se debería iniciar de nuevo, nombrando un nuevo comité de no más de 20 expertos constitucionales que no otorgue a ningún país poder de veto sobre los nombramientos, utilizando como único criterio la experiencia constitucional y prestando atención a una representación justa de las distintas comunidades de Siria y de la diáspora». Así mismo, «la tarea más importante es establecer en el plazo de un año algún tipo de marco constitucional, aunque no sea perfecto, para poder celebrar elecciones en Siria. De lo contrario, ¡me temo que los nuevos gobernantes estarían sustituyendo una dictadura por otra!»

En cuanto a un proceso de justicia transicional, considera que «es muy difícil que haya justicia transicional después de una dictadura y un conflicto tan prolongados. El principal culpable de las atrocidades es el régimen de Al Assad, aunque la oposición también ha cometido crímenes. Tal vez solo los altos dirigentes deberían ser procesados (incluso en rebeldía), pero a los soldados rasos de ambos bandos se les debería dejar en paz. Aunque sea para que quede constancia, algún tipo de juicio a los responsables podría servir de mucho».